ब्रह्मांड मे अरबो आकाशगंगाये है, हर आकाशगंगा मे अरबो तारे है। यदि हम आकाश की ओर नजर उठाये तो इन तारों की संख्या के आधार पर आकाश के हर बिंदु पर कम से कम एक तारा होना चाहिये? तो रात्रि आसमान मे अंधेरा क्यों छाया रहता है ? अंतरिक्ष मे भी अंधेरा क्यों रहता है ? रात्रि आकाश को हर ओर समान रूप से कम से कम सूर्य की सतह के जितना चमकीला होना चाहिये ?

यह तथ्य कि रात्रि का आकाश सूर्य के जैसा चमकीला नही है, ओल्बर्स का पैराडाक्स या विरोधाभाष कहलाता है। यह पैराडाक्स जर्मन खगोलशास्त्री हेनरिक ओल्बर्स के नाम पर है। लेकिन इस प्रश्न को पुछने वाले पहले खगोलशास्त्री या दार्शनिक नही थे। यह प्रश्न उनसे पहले अलेक्जेण्ड्रीया के एक ग्रीक व्यापारी(बाद मे सन्यासी) कासमास इंडीकोप्लेउस्टेस(Cosmas Indicopleuste)ने अपनी पुस्तक टोपोग्राफ़िया क्रिस्टीआना (Topographia Christiana) मे उठाया था, उन्होने कहा था कि

“क्रिस्टल का बना आकाश सूर्य, चंद्रमा और अनंत संख्या के तारो की उष्मा को सम्हाले रखता है, अन्यथा आकाश अग्नि से भर जायेगा और वह उस अग्नि से पिघल जायेगा या जल जायेगा।”

एडवर्ड राबर्ट हैरीसन(Edward Robert Harrison) ने अपनी पुस्तक डार्कनेस एट नाईट : अ रीडल आफ़ द युनिवर्स (Darkness at Night: A Riddle of the Universe) मे अंधेरी रात्रि के आकाश के इस विरोधाभाष के इतिहास की चर्चा की है। उनके अनुसार यह प्रश्न सोलहवी सदी मे अंग्रेज खगोलशास्त्री और गणीतज्ञ थामस डिग्गेस(Thomas_Digges) उठाया ने था। थामस ने ही कोपरनिकस सूर्यकेंद्रित ब्रह्माण्ड को अंग्रेजी मे आगे बढ़ाया था। थामस ने कोपरनिकस से आगे जाकर अनंत तारों से भरे अनंत ब्रह्मांड को प्रस्तावित किया था।

1610 मे यही प्रश्न केप्लर ने उठाया था, यह विरोधाभास अठारहवी सदी मे एडमंड हेली और जान फ़िलिपे चेसक्स के समय मे अधिक विकसित हुआ। इस विरोधाभास का श्रेय ओल्बर्स को दिया जाता है लेकिन हैरीसन ने बताया कि ओल्बर्स इस विरोधाभास को सामने लाने वाले प्रथम व्यक्ति नही थे। इस समस्या पर बाद मे लार्ड केल्विन ने कार्य किया था, तपश्चात एड्गर एलम पो ने लार्ड केल्विन के कार्य की समीक्षा की थी।

सरल शब्दो मे

एक स्थाई, अनंत आयु वाले ब्रह्माण्ड मे; जिसमे अनंत अंतरिक्ष मे अनंत तारे फ़ैले हुये है; आकाश अंधकारमय होने की बजाय दीप्तिमान होना चाहिये।

हब्बल डीप फ़ील्ड

ब्रह्मांड मे कितने तारे है ? कितनी आकाशगंगाये है ? इसका उत्तर देने के लिये हम नासा के एक प्रसिद्ध चित्र हब्बल डीप फ़ील्ड का उदाहरण लेते है। इस चित्र को लेने के लिये आकाश के एक ऐसे क्षेत्र का चयन किया गया था जिसमे जो पूरी तरह से रिक्त प्रतीत होता है। उस क्षेत्र के आसपास कोई भी चमकदार तारा/पिंड नही है, ना ही वह आकाश मे चंद्रमा के पथ के आसपास है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 2.6 आर्क मिनट है, सरल शब्दो मे आकाश मे चंद्रमा की चौड़ाई का 1 ½ गुणा। यह क्षेत्र आकाश के कुल क्षेत्र का केवल 1/24,000,000 भाग है।

18 दिसंबर और 28 दिसंबर 1995 के मध्य मे हब्बल दूरबीन ने इस क्षेत्र के कुल 342 चित्र लिये। इन चित्रों को लेने के लिये प्रकाश की 4 भिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रयोग हुआ था, ये तरंगदैर्घ्य थी 300 nm (पराबैंगनी के समीप), 450 nm (नीला प्रकाश), 606 nm (लाल प्रकाश) तथा 814 nm (अवरक्त के समीप)।

जनवरी 1996 मे इन चित्रों के संसाधन कर अंतिम चित्र प्रकाशित किया गया, सब चकरा गये। इस नन्हे से क्षेत्र मे हब्बल दूरबीन ने 3,000 आकाशगंगाये देखी थी। औसतन हर आकाश गंगा मे एक अरब से चार अरब तारे होते है। इसका अर्थ यह है कि इस नन्हे से क्षेत्र मे कम से कम 3,000 अरब से 12,000 अरब तारे पाये गये। अब आप सोच सकते है कि पृथ्वी से ही हम कितने अधिक तारों को देख सकते है, यह संख्या अकल्पनीय है।

बायें चित्र मे हब्बल डीप फ़ील्ड देखिये जिसमे हर चमकदार बिंदु अपने आप मे एक आकाशगंगा है। नीचे दाये चित्र में आकाश मे हब्बल डीप फ़ील्ड के लिये चयनित क्षेत्र और उसका आकार दर्शाया है।

अब वापस आते है ओल्बर्स पैराडाक्स पर। रात्रि आकाश सूर्य के जैसे दीप्तीमान क्यों नही है ?

ओल्बर्स ने इस पर विचार किया और कुछ संभावित कारण दिये। ध्यान दिजिये की यह कारण, अब से दो सदी पहले दिये हुये है।

-

-

अंतरिक्ष मे बहुत सारी धुल है जो दूरस्थ तारों की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक रही है।

-

ब्रह्मांड मे सीमित संख्या मे ही तारे है।

-

ब्रह्मांड मे तारों का वितरण समांगी नही है। उदाहरण के लिये तारों की संख्या असंख्य हो सकती है। लेकिन एक दूसरे के पीछे इस तरह से छीपे हुये है कि इनमे से कुछ ही तारे हमे दिखाई देते है।

-

ब्रह्माण्ड की आयु कम है। दूरस्थ तारों का प्रकाश अब तक पृथ्वी पर नही पहुंचा है।

-

अब हम जानते है कि पहला बिंदु पूरी तरह से गलत है। किसी ब्लैकबाडी मे भी उष्मा से धूल गर्म होगी और वो एक सीमा तक ही तारों की रोशनी रोक पायेगी। उस सीमा के पश्चात तारों का प्रकाश धुल को पार कर जायेगा। आप अंतरिक्ष मे इतनी धुल नही डाल सकते कि वह हमारे सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से रोक दे।

दूसरा बिंदु तकनीकी रूप से सही है। नये तारों का जन्म होने के बाद भी उनकी संख्या सीमित ही है लेकिन फ़िर भी उनकी संख्या इतनी है कि उनकी चमक समस्त आकाश को दीप्तिमान बना सकती है। ब्रह्मांड मे इतनी मात्रा मे तारे है कि उन्हे अनंत माना जा सकता है, वो इस तरह से वितरीत है कि वे समस्त आकाश को ढंक कर उसे सूर्य के जैसे दीप्तीमान बना सकते है।

तीसरा बिंदु आंशिक रूप से सही हो सकता है। यदि आकाश मे तारे समांगी रूप से वितरीत नही है गुच्छो के रूप मे वितरित है, तब भी आकाश मे बहुत से चमकीले पैच होना चाहिये। आकाश का अधिकतर भाग चमकीले पैच से भरा होना चाहिये, केवल कुछ भाग मे ही अंधकार होना चाहिये।

अंतिम बिंदु सही है। ब्रह्मांड की आयु अधिक नही है। ऐसे बहुत से तर्क है जिससे कहा जा सकता है कि यदि ब्रह्मांड की आयु अधिक नही है तो ब्रह्मांड के दूरस्थ तारों का प्रकाश अब तक पृथ्वी तक नही पहुंचा होगा। रात्रि आकाश के अंधेरे होने के दो मुख्य कारणो मे से यह एक कारण जिम्मेदार है। हम “दृश्य ब्रह्माण्ड” के एक गोले मे रहते है जिसकी त्रिज्या ब्रह्मांड की आयु के बराबर है। ऐसे पिंड जिनकी आयु 13.8 अरब वर्ष से अधिक है, हमसे इतनी अधिक दूर है कि उनसे निकला प्रकाश हम तक कभी नही पहुंचेगा।

हमने आकाश के अंधेरे होने के इन चार कारणो को देखा है, इसमे से केवल अंतिम कारण सही है लेकिन वह इस प्रश्न का पूरी तरह से समाधान नही करता है क्योंकि हमारे निकट के अंतरिक्ष मे ही इतने तारे है कि वो आकाश को दीप्तीमान कर सकते है, तो वास्तविक कारण क्या है ?

विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम : हम क्या देख सकते है?

जब हम आंखे खोलते है तो हमे लगता है कि हम समस्त विश्व को देख पा रहे है। लेकिन पिछली दो सदी मे पता चला है कि यह केवल एक भ्रम है। हम वास्तविकता मे विद्युत-चुंबकीय वर्ण क्रम का एक नन्हा सा भाग ही देख पाते है। जो प्रकाश हमारी आंखे देख पाती है वह विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक खरबंवा हिस्सा मात्र है जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते है, इसके अतिरिक्त सब कुछ हमारे लिये अदृश्य है। हम मानते है हमारी आंखो से सामने वास्तविकता है लेकिन यह वास्तविकता भी एक छोटे से रोशनदान से आ रही है।

जब हम आंखे खोलते है तो हमे लगता है कि हम समस्त विश्व को देख पा रहे है। लेकिन पिछली दो सदी मे पता चला है कि यह केवल एक भ्रम है। हम वास्तविकता मे विद्युत-चुंबकीय वर्ण क्रम का एक नन्हा सा भाग ही देख पाते है। जो प्रकाश हमारी आंखे देख पाती है वह विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक खरबंवा हिस्सा मात्र है जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते है, इसके अतिरिक्त सब कुछ हमारे लिये अदृश्य है। हम मानते है हमारी आंखो से सामने वास्तविकता है लेकिन यह वास्तविकता भी एक छोटे से रोशनदान से आ रही है।

बीसंवी सदी में मैक्सवेल, आइंस्टाइन, पाल डेरेक औऱ कई वैज्ञानिकों ने प्रकाश पर कार्य किया और बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण(Electromagnetic Radiation) है। इसकी उत्पत्ति किसी उत्तेजित कण द्वारा कम ऊर्जा वाली अवस्था मे आने के प्रयास में होती है। जैसे जलते हुए ईंधन में ऊष्मा से उत्तेजित इलेक्ट्रान , बल्ब में फिलामेंट के इलेक्ट्रान प्रकाश अर्थात फोटोन उतपन्न करते है। दूसरी प्रक्रिया में पदार्थ के ऊर्जा में परिवर्तन होने पर फोटॉन उतपन्न होते जैसे सूर्य जैसे तारो मे नाभिकीय संलयन में पदार्थ का नन्हा भाग ऊर्जा में बदलता है और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है।

कुल मिलाकर प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। लेकिन क्या हम प्रकाश को सम्पूर्ण रूप से देख सकते है?

उत्तर है नही। हम केवल प्रकाश के एक नन्हे से भाग को देख सकते है।

दृश्य प्रकाश अर्थात वह प्रकाश जिसे हमारी आंखे देख सकती है , वास्तविकता मे विद्युत चुंबकिय विकिरण के वर्णक्रम(Electromagnetic Radiation Spectrum) का एक छोटा सा भाग है। इस दृश्य प्रकाश मे भिन्न भिन्न आवृत्ती वाली तरंगे होती है, हमारी आंखे हर आवृत्ती की तरंगो को एक अलग रंग मे देखती है। मोटे तौर पर हम उन्हे सात रंग मे बांटते है जो कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी हैं। इनमे से लाल रंग की आवृत्ती सबसे कम और बैंगनी रंग की आवृती सबसे ज्यादा होती है। वास्तविकता मे रंगो की संख्या अनगिनत है, मानव आंखे भी लाखो रंगो को देखने मे समर्थ है।

मोटे तौर पर कह सकते है कि रंग दो प्रकार के हो सकते है :

- दृश्य प्रकाश के रंग : लाल और बैगनी रंग के मध्य के सभी रंग। इन्हे हम देख सकते है। इन रंगो के लांखो शेड है लेकिन मूल रूप से तीन ही रंग माने गये है,लाल, हरा और नीला।

- दृश्य प्रकाश बाह्य रंग : इन्हे हम देख नही सकते। इसका उदाहरण है पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। जब हम इन्हे देख नही सकते तो हमे पता कैसे चलेगा कि इनका आस्तित्व है ? एक तरीका फोटोग्राफीक प्लेट का है, जिसमे किसी भी विकिरण के पड़ने पर वह भाग काला हो जाता है। एक्स रे तस्वीर तो आपने देखी ही होगी। एक्स रे मानव आंखो की क्षमता के बाहर है साथ ही अधिक मात्रा मे यह हानिकारक भी है।) दूसरा तरीका है कि अदृश्य प्रकाश की एक विशेष आवृत्ती को लिए दृश्य प्रकाश के एक रंग से बदल दिया जाये। इससे जो चित्र बनेगा वह वास्तविक तो नही होगा लेकिन हमारे अध्यन के लिए पर्याप्त होगा जैसे एक्स रे चित्र। किसी काले-सफेद कैमरे से लिए गये चित्र मे भी विभिन्न रंगो को काले और सफेद के मध्य के विभिन्न शेडो से बदल दिया जाता है।

प्रकाश के वर्णक्रम में एक ओर है सबसे शक्तिशाली गामा किरण और दूसरी ओर सबसे कमजोर माइक्रोवेव। सूर्य जैसे तारो में प्रकाश गामा किरण के रूप में ही उतपन्न होता है। लेकिन यह गामा किरण इतनी अधिक शक्तिशाली होती है कि कुछ ही सेकंड में पृथ्वी से जीवन साफ कर सकती है। इससे कम शक्तिशाली एक्स रे, पराबैंगनी किरणे कैंसर उतपन्न कर देती है। जबकि नान आयोनाइजिंग विकिरण जैसे अवरक्त, रेडियो, माइक्रोवेव से कोई हानि नही होती है।

क्या ब्रह्मांड स्थैतिक है ?

डॉप्लर प्रभाव

डॉप्लर प्रभाव, यह एक ऐसा प्रभाव है जिसे हम सब ने महसूस किया है। आपके पास से गुजरती किसी एंबुलेंस/पोलिस जीप के सायरन पर ध्यान दिजिये। जब वह वाहन आपके पास आता है या आप से दूर जाता है तो आप उसके सायरन की पिच मे एक स्पष्ट परिवर्तन महसूस कर सकते है।

इस प्रभाव को 1842 मे आस्ट्रीयन भौतिकशास्त्री क्रिश्चियन डाप्लर ने खोजा था। इस प्रभाव के अनुसार किसी गति करती वस्तु से निकलने वाली तरंग की आवृत्ति(फ़्रिक्वेंसी) मे निरीक्षक के सापेक्ष परिवर्तन होता है। आप से दूर जाते वाहन की ध्वनि तरंगो(Sound waves) की आवृत्ति कम हो जाती है, जबकि पास आते वाहन की ध्वनि तरंगो की आवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरे शब्दो मे जब आवृत्ति कम हो जाती है तो तरंग की तरंगदैधर्य (wavelength) बढ जाती है और जब आवृत्ति बढ जाती है तब तरंगदैधर्य(wavelength) कम हो जाती है। यह प्रभाव हर तरंग पर होता है, चाहे वह ध्वनि तरंग हो या प्रकाश तरंग।

एक आसान उदाहरण लेते है, मान लिजीये एक खिलाड़ी दूसरे खिलाडी की ओर हर सेकंड एक गेंद फेंक रहा है। दूसरा खिलाड़ी यदि अपनी जगह पर ही खड़ा हो तो उसे हर सेकंड एक गेंद मिलेगी। यदि गेंद लपकने वाला खिलाड़ी फेंकने वाले खिलाड़ी से दूर जाये तो उसे प्राप्त होने वाली गेंदो के अंतराल मे बढोत्तरी होगी यानी उसे हर सेकंड प्राप्त होने वाली गेंदो मे कमी आयेगी। विज्ञान की भाषा मे गेंद प्राप्त करने की आवृत्ती (frequency) मे कमी आयेगी। यदि गेंद झेलने वाला खिलाडी फेंकने वाले खिलाडी के पास आये तो गेंद प्राप्त करने की आवृत्ती मे बढोत्तरी होगी। ध्यान दिजिये स्रोत की गेंद फेंकने की आवृत्ती मे कोई बदलाव नही आ रहा है।

इसी प्रभाव के आधार पर राडार कार्य करते है, पास आ रहे वायुयान की गति ज्ञात की जाती है। पोलिस की स्पीड गन इसी सिद्धांत से आपके वाहन की गति नापते है। आपके वाहन से टकराकर वापस आने वाली तरंग की आवृत्ति मे बढ़ोत्तरी हो रही हो तो आप पोलिस के समीप आ रहे है। आवृत्ति मे बढोत्तरी/कमी की मात्रा से गति की गणना होती है।

लाल विचलन और नीला विचलन

जब हम डाप्लर प्रभाव को प्रकाश मे लगाते है। इसी प्रभाव से गति करते प्रकाश स्रोत के प्रकाश की आवृत्ति मे भी परिवर्तन आता है। आसानी से समझने के लिये हम केवल दृश्य प्रकाश को ही ध्यान मे रखते है। दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम मे एक ओर कम आवृति वाला लाल रंग है, दूसरी ओर अधिक आवृत्ति वाला नीला रंग। जब कोई प्रकाश स्रोत निरीक्षक से दूर जाता है तो उसके प्रकाश की आवृति मे कमी होगी, अर्थात प्रकाश की आवृत्ति लाल रंग की ओर जायेगी, इसे ही लाल विचलन (Red Shift) कहते है। इसके विपरित जब प्रकाश स्रोत निरीक्षक के पास आता है तो प्रकाश की आवृत्ति मे बढ़ोत्तरी होगी, अर्थात प्रकाश की आवृति नील रंग की ओर जायेगी, इसे नीला विचलन(Blue Shift) कहते है।

पृथ्वी से जब हम किसी पिंड से निकलने वाले प्रकाश का विश्लेषण करते है तो यह देखते है कि उस प्रकाश मे कौनसा विचलन है, लाल या नीला। यदि लाल है तो इसका मतलब है कि पृथ्वी और उस प्रकाश स्रोत मे दूरी बढ़ रही है, यदि नीला है तो दोनो के मध्य दूरी कम हो रही है। विचलन की मात्रा से दूरी बढ़ने या घटने की गति की गणना कर सकते है। हमारे पड़ोस की आकाशगंगा देव्यानी(एण्ड्रोमीडा) के प्रकाश मे नीला विचलन है, इसका अर्थ है कि वह हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की ओर आ रही है। जबकि अन्य आकाशगंगाओ के प्रकाश मे लाल विचलन है इसका अर्थ है कि वे हमसे दूर जा रही है।

बीसंवी सदी की शुरुवात मे एडवीन हब्बल ने अपनी दूरबीनो से आकाश मे देखा तो पाया कि बहुत से आकाशीय पिंडो के प्रकाश मे इतना अधिक लाल विचलन है कि वे हमारी आकाशगंगा का भाग नही हो सकते है। 1924 मे उन्होने पाया कि ये आकाशीय पिंड अपने आप मे एक आकाशगंगाये है। हमारा ब्रह्मांड अब एक आकाशगंगा से अचानक बढकर हजारो आकाशगंगाओ वाला हो गया था।

एडवीन हब्बल रूके नही, उन्होने निरीक्षण जारी रखा। उन्होने पाया कि सभी आकाशगंगाओ के प्रकाश मे लाल विचलन है| साथ मे यह भी देखा कि इस विचलन की मात्रा दूरी के अनुपात मे बढ़ रही है, जितनी अधिक दूरी विचलन की मात्रा उसी अनुपात मे अधिक थी। इसका अर्थ यह है कि सभी आकाशगंगाये हम से दूर जा रही है, और दूरस्थ आकाशगंगाओ के दूर जाने की गति अधिक है। सरल शब्दो मे दूरस्थ आकाशगंगाओ के दूर जाने की गति निकट की आकाशगंगाओ के दूर जाने की गति से अधिक है। इस खोज के दो क्रांतिकारी परिणाम निकले :

- तब तक की मान्यताओं के विपरीत ब्रह्मांड स्थैतिक नही है, ब्रह्मांड फ़ैल रहा है।

- ब्रह्मांड फ़ैल रहा है, आकाशगंगाये एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन भूतकाल मे यह दूरी कम रही होगी। यदि और भूतकाल मे जाये तो और निकट मे रही होंगी। इस तरह से पीछे जायें तो एक समय ऐसा भी होगा कि सारा ब्रह्मांड एक बिंदु पर रहा होगा और उसी बिंदु से समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। यह बिग बैंग थ्योरी का जन्म था।

लेकिन हमारे प्रश्न का क्या हुआ ? रात्रि आकाश मे अंधेरा क्यों है ? आकाश सूर्य के जैसे दीप्तिमान क्यों नही है ? अब हम इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति मे है।

रात्रि आकाश में अंधेरा क्यों है?

रात्रि आकाश मे अंधेरा क्यों है ? आकाश सूर्य के जैसे दीप्तिमान क्यों नही है ? ओल्बर्स ने इस प्रश्न के लिये कुछ उत्तर दिये थे।

1. अंतरिक्ष मे बहुत सारी धुल है जो दूरस्थ तारों की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक रही है।

2.ब्रह्मांड मे सीमित संख्या मे ही तारे है।

3.ब्रह्मांड मे तारों का वितरण समांगी नही है। उदाहरण के लिये तारों की संख्या असंख्य हो सकती है। लेकिन एक दूसरे के पीछे इस तरह से छीपे हुये है कि इनमे से कुछ ही तारे हमे दिखाई देते है।

4.ब्रह्माण्ड की आयु कम है। दूरस्थ तारों का प्रकाश अब तक पृथ्वी पर नही पहुंचा है।

हम देख चुके है कि इनमे से केवल चौथा पर्याय सही है लेकिन वह इस विरोधाभास का उत्तर देने के लिये पर्याप्त कारण नही है।

लेकिन बीसवीं सदी के आरंभ मे हमारी ब्रह्मांड संबंधित सारी धारणायें टूट गई। हमारा ब्रह्मांड हमारी आकाशगंगा से बाहर निकल कर लाखो अरबों आकाशगंगाओ वाला हो गया। दूसरी सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज थी कि ब्रह्मांड स्थैतिक नही है, उसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड की हर आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है।

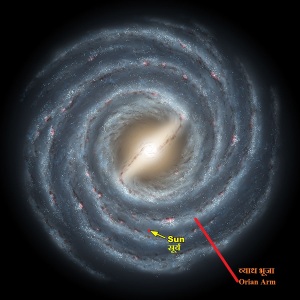

हम आकाश मे जितने भी तारे देखते है, वे सारे हमारी आकाशगंगा मे ही स्थित है। हमारी आकाशगंगा मे स्थिति ऐसी है कि हम अपनी आकाशगंगा के भी कुछ ही तारों को देख पाते है। आकाश को सूर्य जैसे दीप्तीमान बना कर उसे पूरी तरह ढकने वाले अधिकतर तारे हमारी आकाशगंगा से बाहर है। उपर दिये पर्याय मे से चौथे पर्याय मे हम देख चुके है कि इनमे से दूरस्थ आकाशगंगाओं का प्रकाश हम तक नही पहुंचा है, जिससे वे हमे दृश्य नही है।

बहुत से तारे ऐसे भी है जिनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच चुका है लेकिन अब उनका प्रकाश हमारी दृश्यता के पट्टे (visible light spectrum) से बाहर जा चुका है। जब इन तारों से प्रकाश निकला होगा तब वह एक्स रे, पराबैगनी या दृश्य प्रकाश की आवृत्ति मे रहा होगा। ये सभी तारे ब्रह्मांड के विस्तार के कारण हमसे दूर जा रहे है, जिससे इनके प्रकाश मे लाल विचलन (red shift) होगा। इनकी आवृत्ति दूरी के साथ कम होते जायेगी, वे एक्स रे से पराबैगनी, पराबैगनी से दृश्य प्रकाश और दृश्य प्रकाश से अवरक्त प्रकाश की आवृत्ति मे पहुंच जायेगी। जैसे ही इन तारों का प्रकाश अवरक्त प्रकाश की आवृत्ति मे पहुंचा कि वे तारे हमे दिखना बंद हो जायेंगे। (उन्हे हम आंखो से नही देख सकते लेकिन अन्य उपकरणो से देखा जा सकता है।) आवृत्ति का कम होना यहीं नही रूकता है, अवरक्त प्रकाश के बाद वे रेडीयो तरंग , रेडीयो तरंग के बाद मे माइक्रोवेव मे बदल जाती है। (पिछली पोस्ट देखें)।

इसका अर्थ यह है कि हमारे आकाश के सूर्य के जैसे दीप्तीमान ना होने के दो मुख्य कारण है,

- एक सीमा से अधिक दूरस्थ तारों के प्रकाश का पृथ्वी तक नही पहुंचना। इन तारों का प्रकाश पृथ्वी तक दृश्यता की सीमा मे कभी नही पहुंचेगा क्योंकि ये बहुत दूरी पर है और ये दूरी ब्रह्मांड के विस्तार के साथ बढ़ती जा रही है।

- बहुत से तारों का प्रकाश हम तक पहुंच रहा है लेकिन उन तारों के हमसे दूर जाने की गति के कारण वह हमारी दृश्यता की सीमा से बाहर जा चुका है।

आगे चर्चा से पहले, एक प्रश्न का समाधान और कर देते है। अंतरिक्ष मे सूर्य की रोशनी मे भी अंधेरा होता है, लेकिन पृथ्वी पर उजाला होता है। इसका कारण प्रकाश प्रकीर्णन(Light scattering) है। सूर्य का प्रकाश वातावरण के कणो से टकराकर हर ओर बिखर जाता है, जिससे उजाला होता है। अंतरिक्ष मे वातावरण नही है, प्रकाश एक सीध मे चलते जाता है जिससे उजाला नही हो पाता। अंतरिक्ष मे केवल प्रकाश के रास्ते मे आने वाली चीजे या पिंड परावर्तन के फ़लस्वरूप चमकते है।

हम इस चर्चा मे एक सरल से प्रश्न का उत्तर पाने के लिये बिग बैंग थ्योरी के उद्भव तक जा पहुंचे। इस यात्रा मे एक आकाशगंगा वाले ब्रह्मांड से अनंत आकाशगंगाओ वाले ब्रह्मांड मे जा पहुंचे और स्तैथिक ब्रह्मांड से निरंतर विस्तार करते ब्रह्मांड की अवधारणा पनपते देखा। लेकिन इसके क्या प्रमाण है ? आप सभी ने एक प्रमाण तो अवश्य देखा ही है।

ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतो मे सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत का नाम “बिग बैंग” गलत नाम है, यह नाम इस सिद्धांत के कट्टर विरोधी और आलोचक फ़्रेड हायल ने इस सिद्धांत का मजाक बनाते हुये रखा था लेकिन यह नाम इस सिद्धांत के साथ चिपक गया। ब्रह्मांड उत्पत्ति की यह घटना ना तो “बिग अर्थात विशाल” थी, ना ही कोई “बैंग अर्थात विस्फोट” हुआ था। यह एक ऐसी घटना थी जिस समय एक बिंदु का ब्रह्मांड के रूप मे विस्तार हुआ था। ध्यान दिजिये विस्तार ना कि विस्फोट! विशाल नही एक बिंदु का ब्रह्मांड के रूप मे विस्तार!

इस विस्तार के शुरुआती पलों मे बहुत सी ऊर्जा मुक्त हुई थी, यह ऊर्जा प्रकाश के रूप मे समस्त ब्रह्मांड मे फ़ैली थी। ऊर्जा तो अविनाशी है, यह ऊर्जा अब भी होना चाहिये ? लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है, अर्थात इस ऊर्जा/प्रकाश मे लाल विचलन भी आया होगा। यह ऊर्जा अब दृश्य ऊर्जा के रूप मे नही होगी, उसकी आवृत्ति कम हो गई होगी! क्या हम इस ऊर्जा को देख सकते है ? 1940 के आसपास से वैज्ञानिक बिग बैंग के इस हस्ताक्षर को खोजने मे लगे थे।

1964 मे दो वैज्ञानिक आर्नो पेन्जिआस( Arno Penzias) और राबर्ट विलसन (Robert Wilson) ने एक हार्न एन्टीना बनाया था, वे पृथ्वी के वातावरण मे छोड़े गये कुछ गुब्बारो से टकराकर लौटने वाली रेडीयों तरंगो की जांच करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनका यह उपकरण गुब्बारे से टकराकर आने वाली रेडीयो तरंग के अतिरिक्त सूदूर अंतरिक्ष से आती माइक्रोवेव को भी पकड़ रहा था। पहले उन्हे लगा कि उनके एंटीना मे कोई समस्या है, सारे उपकरणो को जांचा, कोई खराबी नही मीली। अब उन्होने एंटीना की दिशा बदली, लेकिन उन्हे फ़िर से सूदूर अंतिरिक्ष से आती माइक्रोवेव मीली। वे अंतरिक्ष मे जिस दिशा मे एंटीना करते उन्हे उस दिशा से उन्हे ये माइक्रोवेव मील रही थी। अर्थात ये माइक्रोवेव समस्त ब्रह्माण्ड मे फ़ैली दिख रही थी।

आर्नो और राबर्ट ने इस तरह से गलती से बिग बैंग के हस्ताक्षर खोज लिये थे, यह माइक्रोवेव कुछ और नही, बिग बैंग के समस्य उत्पन्न ऊर्जा के अवशेष थे, जिनमे इतना अधिक लाल विचलन आ गया था कि अब वे माइक्रोवेव बन गई थी। इस विचलन की मात्रा से वैज्ञानिको ने गणना की और पाया कि बिग बैंग अब से 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ होगा, अर्थात ब्रह्मांड की आयु का पता चल गया। इन माइक्रोवेव को कास्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड(CMB) कहा जाता है।

यदि आपने पुराने CRT वाले टेलीविजन सेट देखे है तो आपको याद होगा कि उनमे टीवी संकेत ना मिलने मे काले सफ़ेद बिंदु झिलमिलाते दिखते है। यह काले सफ़ेद बिंदु वास्तविकता मे आपके टीवी एंटीना द्वारा पकड़ी गई कास्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण है जो आपका टीवी काले सफ़ेद बिंदु के रूप मे दिखा रहा है।

#ओल्बर्स_पैराडाक्स

This is very interesting and informative article on space .

पसंद करेंपसंद करें