लेखक : ऋषभ

यह लेख ’मूलभूत खगोलभौतिकी (Basics of Astrophysics)’ शृंखला के 30 लेखो मे से पहला है, इस शृंखला मे खगोलभौतिकी संबधित विविध विषय जैसे विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम से लेकर आकाशगंगा, सूर्य से लेकर न्युट्रान तारे तथा ब्लैकहोल और क्वासार से लेकर नेबुला और कास्मिक बैकग्राउंड विकिरण(CMB) का समावेश होगा। इन सब ब्रह्मांडीय संरचनाओं की चर्चा से पहले हम जानने का प्रयास का करते है कि खगोल भौतिकी क्या है और वह खगोलशास्त्र(Astronomy) तथा ब्रह्मांड विज्ञान(Cosmology) से किस तरह भिन्न है?

खगोलभौतिकी की परिभाषा

खगोलभौतिकी (Astrophysics) खगोल विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत भौतिकी और रसायनशास्त्रो के नियमों के द्वारा खगोलीय पिंडो की रचना तथा उनके भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है जिसमे उनकी स्थिति तथा अंतरिक्ष मे गति का समावेश नही है।

खगोलभौतिकी मे तारों के अध्ययन का विशेष महत्व है। खगोलभौतिकी वैज्ञानिक भौतिकी ने नियमों का प्रयोग कर सूर्य, तारे और उनके विकास, आकाशगंगा, अंतरतारकीय(intersteller) माध्यम तथा कास्मिक बैकग्राउंड विकिरण का अध्ययन करते है। ब्रह्मांड के इस अध्ययन मे रहस्यों को खोलने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम है। इसलिये खगोलभौतिकी वैज्ञानिक इन सभी खगोलिय पिंडों के वर्णक्रम का अध्ययन कर उनमे चल रही विभिन्न गतिविधियों को समझते है। श्याम ऊर्जा(Dark Energy),श्याम पदार्थ(Dark Matter), समय यात्रा(Time Travel), वर्महोल तथा श्याम वीवर (Black Hole) जैसे विषय खगोलभौतिकी के अंतर्गत आते है।

खगोलभौतिकी की समय रेखा

अब हम खगोलभौतिकी के विकास यात्रा मे आये पांच मुख्य पड़ाव की चर्चा करेंगे। इन पांच घटनाओं ने खगोलभौतिकी को एक विज्ञान की अन्य शाखाओं मध्य अपनी अलग पहचान बनाने मे सहयोग दिया है।

1. वोलास्टन (1802 मे) और फ़्राउनहोफ़र(1814 मे) द्वारा सौर वर्णक्रम मे गहरी रेखाओं का निरीक्षण(Dark Lines In Solar Spectrum by Wollaston And Fraunhofer)

खगोलभौतिकी का आरंभ सूर्य के वर्णक्रम मे सर विलियम वोल्लास्टन और जोसेफ़ फ़्राउनहोफ़र द्वारा गहरी रेखाओं के अध्ययन से आरंभ हुआ था, इन रेखाओं को अब फ़्राउनहोफ़र रेखा (Fraunhofer Lines) कहा जाता है।

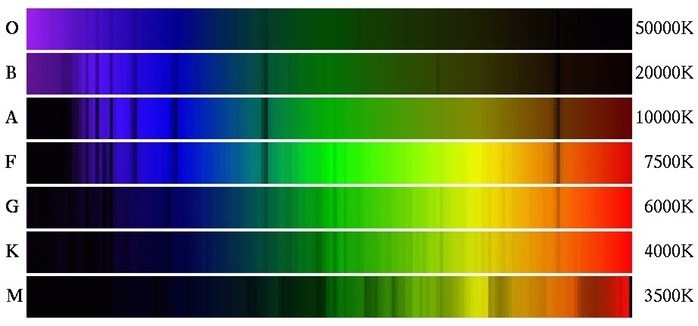

जब सूर्यप्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह इंद्रधनुष के रंगो मे विभाजित हो जाता है। इन रंगो को सूर्य का वर्णक्रम कहा जाता है। लेकिन जब इस वर्णक्रम को गहराई से देखा जाये तो इसमे बहुत सी गहरी रेखायें होती है। यह अवशोषण रेखाये सूर्य मे बहुत सी अशुद्धीयों जैसे कैल्सीयम, सोडेयम, मैग्निशियम , लोहा इत्यादि की उपस्तिथि से उत्पन्न होती है। सूर्य मे सबसे अधिक मात्रा मे हायड्रोजन उपस्थित है लेकिन उसमे अत्यल्प मात्रा मे अशुद्धियो की उपस्थिति विशिष्ट तरंगदैधर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है जिससे ये गहरी रेखायें बनती है। इस विषय पर हम आने वाले ले्खों मे चर्चा करेंगे।

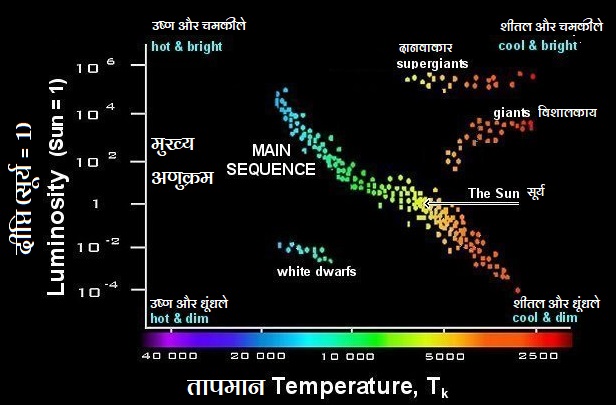

2. पिकरींग एट अल द्वारा 1885 मे तारों का 7 वर्गो मे वर्गीकरण( Classification of Stars Into 7 Types by Pickering et al)

पिकरींग और उनकी टीम मे एन्नी कैनन जंप(Annie Cannon Jump) और एंटोनिया मौरी(Antonia Maury) जैसे महिला वैज्ञानिको का समावेश था। इस टीम मे वर्णक्रम के आधार पर 400,000 तारों को सात वर्गो मे विभाजित किया।इस वर्गीकरण प्रणाली को हावर्ड वर्गीकरण प्रणाली(Harvard Classification Scheme) कहते है, इस प्रणाली ने खगोलभौतिकी को एक दिशा दी और इस प्रणाली का प्रयोग आज भी होता है। इस वर्गीकरण ने स्पेक्ट्रोग्राफ़ी(वर्णक्रम के अध्ययन) का महत्व को खगोलभौतिकी मे रेखांकित किया।

3. एडींगटन का शोधपत्र: तारों की आंतरिक संरचना -1920( Eddington’s Paper: The Internal Constitution Of Stars)

1920 के आसपास किसी भी खगोलीय पिंड की ऊर्जा का स्रोत एक रहस्य ही था। आर्थर एडींगटन ने आईंस्टाईन के द्रव्यमान-ऊर्जा के प्रसिद्ध समीकरण की सहायता से सिद्ध किया कि तारों मे ऊर्जा का उत्पादन उनके केंद्र मे हायड्रोजन के संलयन से हिलियम निर्माण से होता है। उन्होने इस निष्कर्ष को तारों की आंतरिक संरचना शीर्षक वाले शोधपत्र मे प्रकाशित किया था।

1920 के आसपास किसी भी खगोलीय पिंड की ऊर्जा का स्रोत एक रहस्य ही था। आर्थर एडींगटन ने आईंस्टाईन के द्रव्यमान-ऊर्जा के प्रसिद्ध समीकरण की सहायता से सिद्ध किया कि तारों मे ऊर्जा का उत्पादन उनके केंद्र मे हायड्रोजन के संलयन से हिलियम निर्माण से होता है। उन्होने इस निष्कर्ष को तारों की आंतरिक संरचना शीर्षक वाले शोधपत्र मे प्रकाशित किया था।

4. सेसीलिआ पेन का डाक्टरल शोधपत्र -1925( Doctoral Thesis of Cecilia Payne)

सेसीलिआ पेन के सहकर्मीयों के अनुसार यह सबसे विलक्षण डाक्टरल शोधपत्र था जिसमे यह बताया गया था कि तारों के मुख्य घटक हायड्रोजन(H) और हिलियम(He) है।

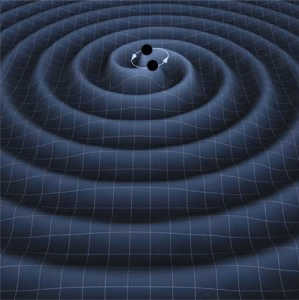

5. गुरुत्वाकर्षण तरंगो की खोज – 2016 (Detection of Gravitational Waves)

गुरुत्वाकर्षण तरंगो की खोज से खगोलभौतिकी के क्षेत्र मे एक नया युग आया, यह खगोल भौतिकी मे एक मील का पत्थर है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे किसी दो अत्यधिक संपिडीत पिंड जैसे ब्लैक होल के टकराने और विलय से उत्पन्न होती है। इनका निरीक्षण और जांच अत्यधिक दुरुह कार्य है।

खगोलभौतिकी किस तरह खगोलशास्त्र(ASTRONOMY) तथा ब्रह्माण्डविज्ञान(COSMOLOGY) से भिन्न है?

अब हम जानते है कि खगोलभौतिकी क्या है, अब देखते है कि वह खगोलशास्त्र(ASTRONOMY) तथा ब्रह्माण्डविज्ञान(COSMOLOGY) से कैसे भिन्न है?

अब हम जानते है कि खगोलभौतिकी क्या है, अब देखते है कि वह खगोलशास्त्र(ASTRONOMY) तथा ब्रह्माण्डविज्ञान(COSMOLOGY) से कैसे भिन्न है?

खगोलविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमे आकाशीय पिंडो की गति तथा स्तिथि का अध्ययन किया जाता है। खगोल शास्त्र, एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमण्डल के बाहर अर्थात अंतरिक्शःअ होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या (explanation) की जाती है। यह वह अनुशासन है जो आकाश में अवलोकित की जा सकने वाली तथा उनका समावेश करने वाली क्रियाओं के आरंभ, बदलाव और भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करता है। इसमे ग्रहों की स्तिथियों की गणना, ग्रहण के समय की गणना, उल्कापात के पूर्वानुमान का समावेश होता है। खगोलशास्त्र मुख्य रूप मे खगोलीय गतिकी और ओप्टिक्स के प्रयोग से खगोलीय पिंडो की स्तिथि और संरचना का अध्ययन करता है।

ब्रह्माण्ड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें ब्रह्माण्ड से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन किया जाता है। इसमें ब्रह्माण्ड के बनने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जाती है। ब्रह्माण्ड विज्ञान(Cosmology) मुख्य रूप से ब्रह्माण्ड के जन्म , विकास और अंत का अध्ययन करता है।

ब्रह्माण्ड विज्ञान मे ब्रह्मांड का बड़े पैमाने पर अध्ययन होता है, इसमे ब्रह्मांड का सम्पूर्ण रूप से अध्ययन होता है जबकि खगोलशास्त्र मे किसी विशिष्ट खगोलिय पिंड का अध्ययन होता है।

लेखक परिचय

लेखक : ऋषभ

लेखक The Secrets of the Universe (https://secretsofuniverse.in/) के संस्थापक तथा व्यवस्थापक है। वे भौतिकी मे परास्नातक के छात्र है। उनकी रूची खगोलभौतिकी, सापेक्षतावाद, क्वांटम यांत्रिकी तथा विद्युतगतिकी मे है।

Admin and Founder of The Secrets of the Universe, He is a science student pursuing Master’s in Physics from India. He loves to study and write about Stellar Astrophysics, Relativity, Quantum Mechanics and Electrodynamics.

Thank you sir.

पसंद करेंपसंद करें

Thanks

पसंद करेंपसंद करें

Reblogged this on Rashid's Blog: An Educational Portal.

पसंद करेंपसंद करें