17 नवंबर 2019, पूरी दुनियाँ अपने रोज़मर्रा के कार्यो में व्यस्त थी लेकिन चीन के हुबेई प्रांत में एक 55 वर्षीय व्यक्ति एक वायरस के संक्रमण से पीड़ित था। उस समय तक किसी को आभास भी नही था कि यह वायरस पूरे विश्व के लिए कितना घातक सिद्ध होने वाला है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की मानें तो यह नोवेल कोरोनावायरस(2019-nCoV, Covid-19) का पहला मामला था। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो नोवेल कोरोनावायरस का सबसे पहला मामला 8 दिसंबर को चीन के वुहान शहर में रिपोर्ट किया गया था जबकि मेडिकल शोध को प्रकाशित करने वाली जर्नल लांसेट(The Lancet) के अनुसार वुहान के जिनइन्तन हॉस्पिटल(Jinyintan Hospital) में 1 दिसंबर को इस वायरस से संक्रमित पहला मामला सामने आया था। यह वास्तव में वह दौर था जब चीन से इस वायरस संक्रमण से संबंधित ख़बरें निकलकर नही आ रही थी शायद चीनी सरकार इस वायरस संक्रमण को पूरी दुनियां से छिपाना चाह रही थी।चीन में उस समय एक नये रहस्यमय वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा था। 19 जनवरी के ताजा आंकड़ों के अनुसार चीन के 67 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके थे। शुरूआती शोध में यह पता चला की यह वायरस SARS(Respiratory Syndrome severe acute) वायरस परिवार का ही एक सदस्य है। SARS वायरस का प्रकोप 2002-2003 में चीन में पहली बार हुआ था तब चीन में 349 और हांगकांग में 299 लोगों की मौत इस वायरस के वजह से हुई थी। इस घटना के एक वर्ष बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 में यह घोषणा की थी की अब चीन SARS वायरस से पूरी तरह मुक्त हो गया है। 19 जनवरी, इस वायरस के चीन में प्रकोप के बाद जापान ने भी इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि की गयी थी लेकिन जापान सरकार ने उस समय तक इस मामले में कोई आधिकारिक आंकड़ा नही दिया था। चीनी सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार 19 जनवरी तक दो लोगों की मौत की पुष्टि इस वायरस के संक्रमण से हो चुकी थी। आज (28 March, 13:00 IST) तक पुरे विश्व में इस वायरस से 598070 लोग संक्रमित हो चुके है जबकि 27761 लोगो की मौत हो चुकी है। आज विश्व के कई देश पूरी तरह से बंद कर दिए गए है और भारत समेत कई देश पूरी तरह से लॉक डाउन है।

इस वायरस से संक्रमित लोगों में मुख्यतः इन्फ्लूएंजा, बुख़ार, कमजोरी, साँस लेने में तकलीफ और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते है यह लक्षण ठीक वैसे ही है जैसे निमोनिया में दिखाई देते है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि चीनी वैज्ञानिक गॉडेन गलै(Gauden Galea) ने कहा “अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा मरीजों से इस वायरस के सैंपल लिए गए है। इस वायरस के जीन संरचनाओं के प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है की यह एक नए तरह का नोवेल कोरोनावायरस(Novel coronavirus) है। वायरस का एक सामान्य गुण होता है वह अपने नये स्वरूप में आपके समक्ष उपस्थित हो सकता है इस नये वायरस ने भी यही किया है। सरल भाषा में आप इसे कोरोनावायरस का अपडेटेड वर्ज़न भी कह सकते है।”

नोवेल कोरोनावायरस का प्रसार खाँसने, छींकने या संक्रमित व्यक्ति को छूने से भी फैलता है। कुछ मामलों में यह वायरस सामान्य सर्दी का कारण बनते है लेकिन ज्यादातर मामलों में लोग सांस की गंभीर बीमारियों के शिकार होते है जैसे की SARS और MERS(Middle East respiratory syndrome) वायरस के संक्रमण से होते है। शोधकर्ताओं के अनुसार कोरोनावायरस द्वारा लोगों में संक्रमण कोई नयी नही है साथ ही पूर्व के शोधों से पता चलता है की चमगादड़, ऊंट और अन्य जानवरों के विदेशी संस्करण भी इस वायरस संक्रमण का कारण बने है।

शोधकर्ताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है की पहले पहचाने गये कोरोनावायरस की तुलना में यह वायरस अलग है और यह कोरोनावायरस का एक नया स्वरूप है। अब पुरे विश्व में सभी सरकारों द्वारा इस वायरस के स्रोत, प्रसार के साधन, संक्रमण के विस्तार और रोकथाम के लिए उचित कदम उठाया गया है। सभी देशो के प्रशासन द्वारा सभी एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य निगरानी अधिकारी को नियुक्त कर दिया है जो सभी यात्रियों को CCTV थर्मल सर्विलांस से माध्यम से इस वायरल वायरस संक्रमण की पहचान कर उसकी रोकथाम को सुनिश्चित करने पर कार्य कर रहे है।

नोवेल कोरोनावायरस के शुरूआती चरण और अनुसंधान

पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय(University of Pittsburgh) और बर्मिंघम स्थित अलबामा विश्वविद्यालय(University of Alabama) के माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने अपने शोध में बताया है की नये कोरोनावायरस का जन्म साँप से हुआ है अर्थात इस वायरस का मूल स्रोत चीनी क्रेट और चीनी कोबरा जैसे साँप है। चीन में बड़ी पैमाने पर समुद्री जीवों और साँपो को आहार के रूप में उपयोग किया जाता रहा है इसलिए कोरोनावायरस का नया संक्रमण अब मनुष्यों में भी पाया गया है। इस विवादास्पद शोध को जर्नल ऑफ मेडिकल वाइरोलॉजी(Journal of medical virology) में प्रकाशित किया गया है।

अब इस शोध ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है कुछ शोधकर्ता मानते है की इस बात का कोई प्रत्यक्ष सबूत नही है की इस वायरस प्रकोप के पीछे सरीसृप प्रजातियों का कोई योगदान रहा है। ऐसे में लोग केवल संदेह के आधार पर साँपो को मारने भी लग सकते है। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है वुहान स्थित वुहान हुआनान होलसेल सी फ़ूड मार्केट(The Wuhan huanan wholesale seafood market) से ही यह वायरस मनुष्यों में दाखिल हुआ है हालांकि वैज्ञानिकों के चेतावनी के बाद इस मार्केट को पूरी तरह से सील कर दिया गया।

ब्रिटेन के ग्लासगो विश्वविद्यालय(University of Glasgow) के वायरसविज्ञानी डेविड रॉबर्टसन(David Robertson) कहते है “कोरोनावायरस एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रॉन्डेड RNA वायरस(Positive-sense single-stranded RNA virus) है। यह वायरस मानव कोशिकाओं में प्रवेश के बाद अपने RNA जीनोम को कोशिकाओं के साईटोप्लाज्म(Cytoplasm) में जमा कर लेता है। कोरोनावायरस के RNA जीनोम में पांच मिथाइलेटेड कैप(5’Methylated cap) और तीन पॉलीडेनीलेटेड ट्रेल(3’Polyadenylated trail) मौजूद होते है, यह वायरस RNA को अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाओं के राइबोसोम(Ribosomes) में जुड़ने की अनुमति देता है। पॉजिटिव सेंस ssRNA वायरस एक अनुवांशिक सामग्री है जो जीनोम के रूप में और मैसेंजर RNA अर्थात दोनों तरीकों से कार्य करती है। यह सीधे किसी होस्ट कोशिकाओं के राइबोसोम को अपने प्रोटीन प्रतिलिपि बनाने का आदेश दे देता है। सरल शब्दों में वायरस संक्रमण के बाद प्रोटीन अपनी जीनोम प्रतिकृति की वृद्धि में लग जाते है। SARS, MERS या कोरोनावायरस से संक्रमित कोशिकाओं झिल्लियों(Cell membrane) में होनेवाली परिवर्तनों को समझने के लिए तीन आयामी इमेजिंग की जरूरत होती है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी(Electron microscopy) और टोमोग्राफी(Tomography) का उपयोग किया जाता है।”

इस नए 2019-nCoV कोरोनावायरस के जेनेटिक अनुक्रम(Genetic sequence) के अध्ययन से पता चलता है की इसकी समानता चमगादड़ों में पायी जानेवाली बीटाकोरोनावायरस(Betacoronavirus) से है। ऐसे में 22 जनवरी को जर्नल ऑफ मेडिकल वाइरोलॉजी में प्रकाशित शोध पर विवाद होना लाजमी था। हालांकि जर्नल में शोधकर्ताओं ने जिनेटिक विश्लेषण के आधार पर बताया है की वुहान क्षेत्र में वायरस के लिए सबसे संभावित पशु वन्य भंडार है जिसमें मानव आहार के रूप में ये बहुतायत उपयोग किये जाते है। वैज्ञानिक मानते है की यह वायरस चीनी करैत से उत्पन्न होती है यह एक विषैला साँप है जो वुहान के खाद्य बाजार में बड़े पैमाने पर बेचा जाता है। लेकिन केवल यह विचार सांपों के शामिल होने का समर्थन नही करता है। अन्य वैज्ञानिकों को भी इस परिकल्पना पर संदेह है क्योंकि 23 जनवरी को bioRxiv में प्रकाशित एक शोध अध्ययन से उपलब्ध आंकड़े बताते है की 2019-nCoV कोरोनावायरस का संक्रमण केवल स्तनधारियों और पक्षियों में ही देखा जा सका है। यह प्रिप्रिंट पेपर दावा करता है की 2019-nCoV कोरोनावायरस की संभावित उत्पति चमगादड़ों से ही हुई है क्योंकि चमगादड़ों में पायी जानेवाली बीटाकोरोनावायरस और इस नए 2019-nCoV कोरोनावायरस की अनुवांशिक संरचना लगभग 96% समान है।

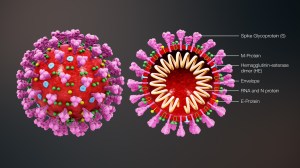

यह बीमारी पहली बार दिसंबर 2019 के शुरूआत में मध्य चीन के एक प्रमुख शहर वुहान में रिपोर्ट की गई थी और अब तेजी से फैल रही है। तब से वुहान के बीमार यात्रियों ने चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों में लोगों को संक्रमित किया है। मरीजों से लिए गये वायरस के नमूनों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने वायरस के आनुवंशिक कोड को निर्धारित अब कर लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोनोवायरस का नाम 2019-nCoV दिया है। कोरोनावायरस का नाम इसके आकार के कारण दिया गया था है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह वायरस सौर कोरोना(solar corona) जैसा दिखता है।

मेडिकल रिसर्च काउंसिल सेंटर फॉर ग्लोबल इंफेक्शियस डिसीज एनालिसिस(Medical Research Council’s Centre for Global Infectious Disease Analysis) के वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4000 लोग केवल वुहान शहर में ही इस वायरस से संक्रमित है और 24 जनवरी तक संक्रमित मरीज़ों की मौत का आंकड़ा अब बढ़कर 41 हो गयी है। अब यह वायरस वुहान शहर से निकलकर अन्य शहरों में भी फैल चुका है जिसमें बैंकॉक, टोक्यो, सियोल, बीजिंग, शंघाई, गुआंग्डोंग, हांगकांग, मकाऊ, अमेरिका के वाशिंगटन और इलिनोइस राज्य, वियतनाम, सिंगापुर, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बोर्डो और पेरिस जैसे बड़े शहर शामिल है।

सन् 2020 एक विषाणु-जन्य-महामारी के साथ आरम्भ हुआ है, जिसकी शुरुआत चीन के वूहान शहर से हुई है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस रोग का स्रोत भी चमगादड़ हैं और उन्हीं से यह रोग मनुष्यों में आ पहुँचा है। वर्त्तमान कोरोना-संक्रमण ही नहीं, पिछले सार्स और मर्स के भी रिज़रवॉयर चमगादड़ ही हैं। मारबर्ग, निपाह, हेंड्रा जैसे अनेक विषाणु इन्हीं जीवों में पनाह पाते हैं। इबोला का भी घर यही हैं और रेबीज़ में इनमें वास करता है और इनसे फैलता है। ऐसी अनेक बीमारियों को भीतर रखकर भी बहुधा चमगादड़ रोगग्रस्त नहीं होता। यह बात वैज्ञानिकों के लिए विस्मय का विषय रही है। किस तरह से ये नन्हे जीव अनेक विषाणुओं को शरीर में रखकर भी उन्हें सह लेते हैं। इस पर ख़ूब शोध किये गये हैं। चमगादड़ हवा में उड़ने वाले एकमात्र स्तनपायी हैं। स्तनपाइयों के समाज में आधे रोडेंट यानी मूषक-स्पीशीज़ के सदस्य हैं , बाक़ी के चौथाई चमगादड़-स्पीशीज़ के। यानी अन्य सभी स्तनपायी-स्पीशीज़ मिलाकर चौथाई में शामिल हैं ! यह जानकारी इसलिए अद्भुत है क्योंकि इससे हमें चमगादड़-स्पीशीज़ का स्तनपाइयों में संख्या-बल दिखता है। केले, आम और अवोकाडो जैसे अनेक फलों की खेती में इन जानवरों की बड़ी भूमिका है। इन्हीं के कारण इनका परागण होता है और नये फल जन्म पाते हैं। अनेक बीमारियाँ पैदा करने वाले कीड़े-मकोड़ों को ये खाकर हमारी सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन फिर चमगादड़ों में पल रहे अनेक विषाणुओं को जब मनुष्य इनसे पा लेते हैं , तो वे भी बीमार पड़ने लगते हैं।

2018 में सेल होस्ट एंड माइक्रोब(Cell Host and Microbe) में प्रकाशित एक शोध बताती है कि चमगादड़ बड़े विशिष्ट जीव होते है वे एक मात्र ऐसे स्तनधारी जीव है जो उड़ने की क्षमता रखते है। वास्तव में चमगादड़ों की उड़ने की क्षमता ने उसकी प्रतिरोधक प्रणाली को बदल दिया है। उनकी उड़ान की ऊर्जा मांग इतनी ज्यादा होती है की शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं टूटती है जिससे DNA के बिट्स का बिखराव होता है। चमगादड़ों सहित सभी स्तनधारियों के पास ऐसे DNA बिट्स की पहचान करने और उसपर प्रतिक्रिया देने के अपने तरीके है। ज्यादातर स्तनधारी की प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसे बिखरे DNA बिट्स को रोग पैदा करने वाले सामग्री समझ कर उसपर आक्रमण कर देती है लेकिन चमगादड़ों ने विकास के क्रम में अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को ऐसे किसी भी DNA बिट्स के लिए सहज कर लिया है। इसी कारण जब कोई विषाणु चमगादड़ में प्रवेश करता है तब उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बिल्कुल सहज व्यवहार करती है। आम तौर पर अन्य जानवर, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, इन डीएनए के टुकड़ों के ख़िलाफ़ एक प्रतिक्रियात्मक बर्ताव करते हैं। ऐसा वे विषाणुओं के डीएनए के खिलाफ़ भी करते हैं। प्रतिरक्षा-तंत्र की इस प्रतिक्रिया को डीएनए-सेंसिंग(DNA Sensing) का नाम दिया गया है। डीएनए को सेन्स करो यानी समझो, शत्रु का हो तो नष्ट कर दो। चमगादड़ों में यह डीएनए-सेंसिंग कमज़ोर होती है। नतीजन विषाणु इनमें आराम से पलते हैं और उन्हें बहुधा कोई ख़तरा नहीं होता।

वैज्ञानिकों के अनुसार विकास के क्रम में चमगादड़ों ने प्रतिरक्षा तंत्र को संकेत देने वाले कुछ जीनों को खो दिया है। ये वे जीन होते है जो जीवाणुओं या विषाणुओं की पहचान कर प्रतिरक्षा प्रणाली को आक्रमण का निर्देश देते है। लेकिन विषाणुओं और चमगादड़ों का यह कुदरती समझौता ऐसा है कि न चमगादड़ विषाणुओं से बीमार पड़े और न उसका प्रतिरक्षा-तंत्र इनपर आक्रमण करे। न तुम हमें सताओ, न हम तुम्हें मारें ! तुम भी जियो , हम भी जिएँ ! पशुओं से मनुष्यों में आने वाले रोग ज़ूनोसिस(Zoonoses diseases) कहलाते हैं और चमगादड़ ज़ूनोसिस के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं।

चीन से फैले 2019-nCoV कोरोनावायरस ने पूरी दुनियाँ को स्तब्ध कर दिया है इससे भारत भी अछूता नहीं है। दुनिया भर में वायरोलॉजिस्ट वायरस के नमूनों और उसकी अनुवांशिक अनुक्रम का अध्ययन कर रहे है ताकि इस वायरस का मुकाबला किया जा सके। पिछले कुछ दिनों में ही कोरोनावायरस को लेकर 50 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित किये जा चुके है अब वैज्ञानिक संक्रमित पशु मॉडल विकसित कर नये ड्रग्स के साथ टीकों का परीक्षण कर रहे है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने भी 2019-nCoV कोरोनावायरस को लेकर अपनी नयी शोध को प्रिप्रिंट पेपर bioRxiv में प्रकाशित कर दिया है। यह शोध पेपर मुख्य रूप से बताता है की 2019-nCoV वायरस की समानता HIV वायरस से है हालांकि यह समानता अस्वाभाविक है। शोध उल्लेख करता है की यह वायरस एक बड़ी महामारी का कारण भी बन सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है “हमनें इस नोबेल कोरोनावायरस में चार ग्लाइकोप्रोटीन(glycoprotein gp120) स्पाइक देखें है जो की बिल्कुल अस्वाभाविक है और अन्य कोरोनावायरस में यह मौजूद नही होते। ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक HIV वायरस में ही देखे जाते है। मुख्यतः सभी चार ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक में मौजूद अमीनो एसिड के अवशेष सुझाव देते है की यह समानता HIV-1 gp120 या HIV-1 Gag से है। इन वैज्ञानिकों का मानना है की यह कोरोनावायरस अध्ययन को नयी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी और इस वायरस के विकास को समझने में मददगार साबित होगी।

भारतीय वैज्ञानिकों के इस प्रिप्रिंट शोध पेपर ने इस वायरस को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए है। यह शोध इस बात की ओर संकेत करता है की 2019-nCoV कोरोनावायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से नही हो सकती। वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोनावायरस की HIV वायरस से समानता इसे एक जैविक हथियार होने का इशारा कर रहा है। वैसे चीन ने कोरोनावायरस उपचार के लिए एड्स दवाओं का उपयोग शुरू कर दिया है। चीन इस वायरस पीड़ित मरीजों को Lopinavir और Ritonavir जैसे ड्रग्स से उपचार कर रहा है।

भारतीय वैज्ञानिकों का यह शोध अध्ययन अब विवादों में घिर गया है ज्यादातर वैज्ञानिक इसे विवादित शोधों में शुमार कर रहे है लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है “हमारा उद्देश्य विवाद उत्पन्न करना नही है, हम सभी सुझावों और आलोचनाओं की सराहना करते है और संशोधित संस्करण के साथ वापस मिलेंगे।”

यह शोध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(Indian Institute of Technology), आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज(Acharya Narendra Dev College) और दिल्ली विश्वविद्यालय(University of Delhi) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है और इस शोध का शिर्षक है “Uncanny similarity of novel inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag.”

**अब इस प्रिप्रिंट रिसर्च पेपर को उसके लेखकों द्वारा वापस ले लिया गया है। शोधकर्ता मानते है की इस शोध पत्र में तकनीकी दृष्टिकोण, परिणाम और उनकी व्याख्या को संशोधित करने की आवश्यकता है। यदि आपके पास इससे जुड़ा कोई प्रश्न है, तो आप संबंधित शोधकर्ताओं से संपर्क कर सकते है।

पिछले वर्ष वुहान चीन से शुरू हुए कोरोनावायरस(COVID-19) संक्रमण के प्रसार को रोकने और कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वैश्विक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद पिछले कुछ महीनों में इस वायरस का प्रकोप चीन समेत कई देशों में देखा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोनावायरस का नया नाम कोविड-19 दिया है, नोवेल वायरस का मतलब है कि इस वायरस का सामना मनुष्यों से पहली बार हुआ है। नोवेल कोरोनावायरस एक +ssRNAवायरस(Positive-sense single-stranded RNA virus) है और इसके जीनोम का आकार 27-32 केबी तक देखा गया है जो सभी ज्ञात आरएनए वायरस जीनोम में दूसरा सबसे बड़ा है।

अनुसंधान आंकड़ों से पता चलता है कि लोगों के बीच इस वायरस के संक्रमण का प्रसार एक-समान नही रहा है कुछ संक्रमित लोगों ने वायरस को दूसरों तक नही पहुँचाया है जबकि अन्य कई संक्रमित लोगों ने दूसरे लोगों में संक्रमण को फैलाने में तेजी दिखाई है। अब दुनियाभर के वायरस शोध संस्थान और स्वास्थ्य एजेंसियां कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन निर्माण में प्रयासरत है।

शोधकर्ताओं द्वारा इस वायरस के त्रिआयामी परमाणु-स्केल चित्र का निर्माण कर लिया गया है। 3D चित्र कोरोनावायरस के स्पाइक प्रोटीन की है जैसा कि चित्र के ऊपरी हिस्से में आप देख पा रहे है इस वायरस का नुकीली सतह(हरा रंग) वह हिस्सा है जो कोरोनावायरस को मानव कोशिकाओं पर एक रिसेप्टर को बांधने की अनुमति देता है। वायरस के ये रिसेप्टर मानव कोशिका झिल्ली(human cell membranes) को तोड़ देते है और कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते है। सभी वायरस को कोशिकाओं में प्रवेश करने और उन्हें संक्रमित करने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। वायरस विशेषज्ञ कोरोनावायरस के इसी रिसेप्टर को लक्षित करके नयी वैक्सीन विकसित करने का प्रयास कर रहे है। उनका मानना है वायरस स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर को लॉक कर दिया जाय तो मानव कोशिकाओं से जुड़ने से रोका जा सकता है।

आपने सभी वायरसों का चित्रण देखा ही होगा और प्रसिद्ध कोरोना वायरस का भी। ज्यादातर वायरस को एक गोलाकार संरचना और उसपर कटीले उभार से दर्शाया जाता है। कटीले उभार ही वो कुंजी है जो किसी जीव कोशिकाओं में प्रवेश करने का कारण बनते है ये वायरस के स्पाइक प्रोटीन है। किसी भी वायरस को निष्क्रिय करने के लिए सदियों से दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी स्पाइक प्रोटीन पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहे है। स्पाइक प्रोटीन किसी भी वायरस का सबसे कमजोर हिस्सा है जबकि उसका आवरण सबसे कठोर माना जाता है। कोरोना वायरस का स्पाइक तीन प्रोटीन से मिलकर बना है, वह वायरल कण जो मानव कोशिका के सतह को पकड़ता है ACE2 रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के बायोफिजिसिस्ट ग्रेग बोमैन(Greg Bowman) द्वारा विकसित एनीमेशन से पता चलता है कि जब कोरोना वायरस ACE2 रिसेप्टर किसी मानव कोशिका को पकड़ता है तो एक जीव की तरह दिखता है जो अपने जबड़े को खोल रहा है।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कम्प्यूटेशनल बायोफिजिसिस्ट रोमी अमारो(Rommie Amaro) के अनुसार ACE2 रिसेप्टर बिल्कुल लचीलेपन के कारण खुद को कोशिकाओं से संलग्न करने के लिए तैयार हो जाता है। कई उदाहरणों में मैंने देखा है कि जिन्हें अब तक SARS-CoV-2 स्पाइक संरचना के रूप में बनाया गया है उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता को काफी हद तक दरकिनार कर दिया गया है। वो महत्वपूर्ण विशेषता है कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर मौजूद शर्करा का आवरण जिसे ग्लाइकन्स(glycans) के रूप में जाना जाता है। यह आवरण वायरस को मानव प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में सहायता प्रदान करता है। स्पाइक प्रोटीन शर्करा में लेपित होने के कारण हानिरहित सेल की तरह प्रतीत होते है और यहीं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली भ्रमीत हो जाती है।

रोमी अमारो कहते है “नोवेल कोरोना वायरस स्पाइक संरचना के आरेखों और 3D मॉडल में ग्लाइकन्स को आमतौर पर छोटे ठूंठदार गांठ के रूप में दर्शाया जाता है लेकिन वे वास्तव में बहुत धुंधले और अधिक काँटेदार अवरोधक की तरह दिखते है। शर्करा का आवरण वायरस की शारीरिक ढाल की तरह कार्य करती है, ग्लाइकान इतने सुरक्षात्मक कार्य करते है की स्पाइक प्रोटीन को उनके माध्यम से मानव कोशिकाओं पर ACE2 को बांधने के लिए बस ऊपर और बाहर फ्लेक्स करना पड़ता है। स्पाइक संरचना को लक्षित करने वाले किसी भी एंटीबॉडी को स्पाइक प्रोटीन पर मौजूद ग्लाइकान के आवरण को तोड़ने की क्षमता होनी चाहिए।”

3D कम्प्यूटेशनल मॉडल और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री डेटा(mass spectrometry) का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि रक्षात्मक कोटिंग ग्लाइकान किस प्रकार SARS-CoV-2 की रक्षा करता है यह शोध प्रीप्रिन्ट पेपर bioRxiv में प्रकाशित किया गया है। रोमी अमारो द्वारा निर्मित एनीमेशन से पता चलता है कि वायरस स्पाइक पर ग्लाइकन्स की एक मोटी परत है और वे झूलते भी रहते है। ये ग्लाइकान वायरस के रक्षा कवच की तरह कार्य करते है और किसी भी एंटीबॉडी के लिए एक गंभीर बाधा प्रस्तुत करते है।

3 अप्रैल को जर्नल साइंस(Science) में प्रकाशित शोध अध्ययन से पता चलता है कि एक विशेष एंटीबॉडी (CR3022), SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को बंध सकता है। इस एंटीबॉडी को 2006 में एक मरीज से प्राप्त किया गया था जो SARS से उबर चुका था। इस एंटीबॉडी ने SARS-CoV वायरस के स्पाइक प्रोटीन को बांधने में बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने इस एंटीबॉडी को SARS-CoV और SARS-CoV-2 इन विट्रो के साथ मिलाया तब यह एंटीबॉडी SARS-CoV-2 को बेअसर करने में विफल रहा। यह शोध सुझाव देता है कि यह एंटीबॉडी (CR3022) पुराना हथियार है और विशेष रूप से SARS-CoV-2 को लक्षित करने के अनुकूल नहीं है। हालांकि शोधकर्ता मानते है कि यह एंटीबॉडी नए कोरोनो वायरस के खिलाफ प्रभावी हो सकती है लेकिन इसे दिखाने के लिए अधिक प्रयोगों की आवश्यकता है।

इससे बेहतर आशाजनक कार्य एक लामा से अलग किए गए एंटीबॉडी ने कर दिखाया, यह एंटीबॉडी SARS-CoV-2 को बेअसर कर देता है। इस एंटीबॉडी को मानव एंटीबॉडी के साथ जोड़ा गया है यह एंटीबॉडी अगर बेहतर कार्य करती है तो यह विशेष रूप से दोहरी इंजीनियर एंटीबॉडी होगी जो स्पाइक संरचना को प्रभावी रूप लॉक करेगी और जीव कोशिकाओं को संक्रमित होने से रोक सकेगी। बहुत सारी दवा कंपनियां रोगी से पृथक एंटीबॉडी का उपयोग कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे COVID-19 के खिलाफ प्रभावी हो सकते हैं या नहीं।

येल स्कूल ऑफ मेडिसिन के इम्युनोबायोलॉजिस्ट अकीको इवासाकी(Akiko Iwasaki) कहते हैं कि हम स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करने के लिए जो भी एंटीबॉडी उपयोग करते है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। वैज्ञानिकों को यह निर्धारित करना चाहिए कि स्पाइक संरचना को कौन से एंटीबॉडी प्रभावी रूप से बाँधता हैं लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कही वे नकारात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर तो नहीं कर रहे हैं। पिछले साल जेसीआई इनसाइट(JCI Insight) में प्रकाशित एक शोध पेपर बताती है कि SARS-CoV से संक्रमित अफ्रीकी बन्दर(Macaques) की एंटीबॉडी ऐसी होती है जो रोग को कम करने के बजाय रोग को बढ़ा देती है। 2002 अफ्रीकी बन्दर में जब SARS-CoV का संक्रमण हुआ तब उसके एंटीबॉडी ने रक्त कोशिकाओं को उत्तेजित किया जिसे मैक्रोफेज(macrophages) कहा जाता है जिससे बंदरो के फेफड़ों में सूजन आने लगती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि 2003 में SARS-CoV से संक्रमित मनुष्यों में भी इसी तरह फेफड़े में सूजन देखी गयी थी। यह संकेत है कि वायरस पक्षियों से स्तनधारियों फिर मनुष्यों में दाखिल हो रहें है।

यदि वैज्ञानिक ऐसे एंटीबॉडी की पहचान करते हैं जो खतरनाक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय नहीं करते और स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर संक्रमण को रोक देते है तो रोगियों को COVID-19 से उबरने में मददगार हो सकते है। वास्तव में किसी वायरस को जीव की प्रतिरक्षा प्रणाली ही शक्तिशाली बनाती है और नष्ट भी प्रतिरक्षा प्रणाली ही कर सकती है लेकिन यह इतना सरल भी नही जितना लगता है।

फ़िलहाल NIAID(National Institute of Allergy and Infectious Diseases) के वैक्सीन रिसर्च सेंटर(VRC) में चूहों पर स्पाइक प्रोटीन पर आधारित टीके का परीक्षण किया जा रहा है। इसी माह मनुष्यों पर भी शुरुआती चरण के क्लिनिकल परीक्षण होने की उम्मीद NIH द्वारा जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्लिनिकल परीक्षण के बाद वैक्सीन सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण किया जायेगा लेकिन एक सुरक्षित और प्रभावी टीका तैयार होने में कम से कम एक वर्ष का समय लग सकता है। कोरोनावायरस एक बड़े वायरस परिवार का सदस्य है जिसमें कुछ ऐसे वायरस भी है जो स्वस्थ मनुष्यों में सामान्य सर्दी का कारण बनते है। COVID-19 का प्रकोप हाल के वर्षों में तीसरी बार हुआ है पहली बार 2002 के अंत में SARS और 2012 में MERS उभर कर सामने आया था।

NIAID शोधकर्ता और VRC के वैज्ञानिक जेसन मैक्लेलन(Jason McLellan) का दावा है कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करके ही वायरस संक्रमण को खत्म किया जा सकता है अन्य तकनीकी समाधान की तुलना में यह सरल और प्रभावशाली है। शुरुआती परीक्षण सफल होने पर इसी वर्ष मध्य मई या जून में लोगो पर परीक्षण करने की योजना पर कार्य किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास(University of Texas) में कार्यरत जेसन मैक्लेलन उन चुनिंदा वायरस विज्ञानी में शुमार किये जाते है जो 2002 से ही SARS कोरोनावायरस का अध्ययन कर रहे है। चीनी वैज्ञानिकों से वायरस सैंपल मिलने के बाद मैक्लेलन और उनके सहयोगियों ने 3D स्पाइक प्रोटीन के नमूने डिजाइन करने के बाद अब उनकी टीम ने कोरोनावायरस के स्पाइक प्रोटीन को लॉक करने का तरीका विकसित कर लिया है। अपनी पूरी तकनीकी शोध का वर्णन जेसन मैक्लेलन ने साइंस जर्नल में किया है। उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले इमेजिंग टूल क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी(cryo-electron microscopy) के माध्यम से संरचनात्मक रूप से इस वैक्सीन का विश्लेषण प्रयोगिक चूहों पर किया जा रहा है।

वायरस विज्ञानियों के अनुसार नोवेल कोरोनावायरस SARS या MERS वायरस की तुलना में मानव कोशिकाओं को अधिक कसकर जकड़ लेता है। मैक्लेलन की टीम मानती है कि इस वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए वैसे लोग भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है जिन्होंने इस वायरस संक्रमण को नाकाम कर दिया है। वास्तव में ऐसे लोगों ने स्वाभाविक रूप से अपने शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किया है ये एंटीबॉडी इस वायरस उपचार का आधार बन सकता है। फ़िलहाल NIAID की टीम एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्न(Moderna) के साथ मिलकर काम कर रही है, यह कंपनी मैसेंजर आरएनए(mRNA) अणुओं का उपयोग करके एक नये वैक्सीन विकसित करने का काम करती है। इस वायरस की रोकथाम के लिए इस कंपनी को पूरे विश्व के 40 से ज्यादा शोध संस्थान अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे है।

इस वायरस के लिए कोई प्रभावी वैक्सीन न होने के कारण वायरस से संक्रमित मरीज़ो को एंटीवायरल ड्रग Oseltamivir(Tamiflu 75mg) और Lopinavir/Ritonavir(Kaletra 200/50mg) जैसी दवाओं से उपचार किया जा रहा है। सामान्यतः Oseltamivir का उपयोग फ़्लू में और Lopinavir/Ritonavir एक HIV प्रतिरोधी ड्रग है। NIH शोधकर्ता की टीम कुछ अस्पतालों में भर्ती वयस्कों पर प्रायोगिक एंटीवायरल ड्रग रेमेडिसविर(Remdesivir) का प्रयोग कर रही है साथ ही इस ड्रग से वायरस सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन भी कर रही है। शोध की माने तो इस वायरस से संक्रमित लोगों में दो सप्ताह तक कोई लक्षण नही भी दिख सकते है जिससे उन्हें इस बीच दूसरों पर संक्रमित पारित करने की अनुमति भी मिलती है। लेकिन आप निश्चित हो सकते है NIH, NIAID समेत अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन इस वायरस को समझने और बेहतर निदान, उपचार और टीके विकसित करने के लिए पूरी गति से काम कर रहे है।

विषाणु विज्ञान: एक संक्षिप्त अवलोकन

विषाणु(Virus) एक अतिसूक्ष्म संक्रामक सामग्री है जो केवल एक जीव के जीवित कोशिकाओं के अंदर अपनी प्रतिकृति तैयार करता है। वायरस वास्तव ने एक अनुवांशिक सामग्री है जो जानवरों और पौधों से लेकर सूक्ष्मजीवों बैक्टीरिया और आर्किया(Archaea) सहित सभी प्रकार के जीवन रूपों को संक्रमित कर सकता है। वायरस नाभिकीय अम्ल(Nucleic acid) और प्रोटीन से मिलकर बने होते है, ये शरीर के बाहर तो ये मृत-समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते है। नाभिकीय अम्ल एक विशाल जैव अणुओं की श्रृंखला है और यही जैव अणु आनुवांशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करने का कार्य करते है। नाभिकीय अम्ल दो प्रकार के होते है डीऑक्सी राइबो नाभिकीय अम्ल(DNA) और राइबो नाभिकीय अम्ल(RNA)।

वायरस का शाब्दिक अर्थ विष होता है और सर्वप्रथम यह नाम डच के सूक्ष्मजीव विज्ञानी और वनस्पतिशास्त्री मार्टिनस विल्म बेजेरिनक(Martinus Willem Beijerinck) ने 1898 में दिया था। हालांकि इससे कुछ वर्ष पूर्व 1892 में एक रूसी वनस्पतिविज्ञानी दिमित्री इओसिफ़ोविच इवानोव्स्की(Dmitri Iosifovich Ivanovsky) ने पूरी दुनियां को बताया था कि तम्बाकू की पत्तियों पर एक संक्रमित बैक्टीरिया पाया जाता है। उन्होंने चैंबरलैंड-पाश्चर फ़िल्टर(Chamberland-Pasteur filter) के माध्यम से छानने के बाद पाया कि यह संक्रमण सामग्री बहुत सूक्ष्म है और इसे चैंबरलैंड-पाश्चर फ़िल्टर के माध्यम से पृथक नही किया जा सकता लेकिन इवानोव्स्की विश्व को शायद अपनी खोज का पूरा अर्थ समझ नहीं पाए। लेकिन तम्बाकू मोज़ेक वायरस पर की गई उनकी खोजें वायरोलोजी इतिहास में मील का पत्थर है और इन दोनों वैज्ञानिकों को वायरोलोजी का जनक माना जाता है। चैंबरलैंड-पाश्चर फ़िल्टर एक लंबी सिलेंडरनुमा उपकरण है जो माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाले सभी बैक्टीरिया को किसी भी तरल नमूने से पृथक कर सकता है। 1886 में एक जर्मन वैज्ञानिक एडोल्फ मेयर(Adolf Eduard Mayer) ने प्रदर्शित किया कि तंबाकू के पौधों की एक बीमारी एक रोगग्रस्त पौधे से तरल संयंत्र के अर्क के माध्यम से एक स्वस्थ पौधों में स्थानांतरित कि जा सकता है। यह संक्रमण तरल द्रव के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे में भी हो सकती है। इस खोज से यह पता चला कि संक्रामक सामग्री बस बहुत छोटे बैक्टीरिया नहीं है बल्कि एक नए प्रकार के छोटे बीमारी पैदा करने वाले सामग्री है। लेकिन अब भी एक बड़ा प्रश्न शेष था कि क्या यह संक्रमित सामग्री जीवित तरल है या कोई कण? इन तीनों वैज्ञानिकों के शोध से वर्षो पूर्व एक अंग्रेज चकित्सक एडवर्ड जेनर(Edward Jenner) ने चेचक के टीके(Smallpox vaccine)का विकास कर लिया था। एडवर्ड जेनर के इस महान खोज को कभी भुलाया नहीं जा सकता और पूरा विश्व सर्वदा उनका ऋणी है।

वायरस को उसके आकार, रासायनिक संरचना, जीनोम संरचना(एक वायरस के जीनोम में DNA या RNA शामिल हो सकते है) और अपने प्रतिकृति दर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वायरस को वर्गीकृत करने का श्रेय अमेरिकी जीवविज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड बाल्टीमोर(David Baltimore) को जाता है। बाल्टीमोर वर्गीकरण(Baltimore classification), डेविड बाल्टिमोर द्वारा विकसित एक वायरस वर्गीकरण प्रणाली है जो वायरस के परिवारों को एक समूह में स्थापित करती है यह वर्गीकरण उनके जीनोम के प्रकार(DNA or RNA) और उनकी प्रतिकृति की विधि पर निर्भर करता है। बाल्टीमोर वर्गीकरण वायरस को सात भागो में वर्गीकृत करता है।

DNA वायरस: 1. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विषाणु(dsDNA virus) यह वायरस किसी जीवित होस्ट कोशिका के नाभिक में प्रवेश करने के बाद अपनी प्रतिलिपियाँ तैयार करता है। इस प्रकार के वायरस को अपनी जीनोम प्रतिलिपि बनाने के लिए जीवित कोशिकाओं के पोलीमरेज़(polymerases) की आवश्यकता होती है और इसलिए यह वायरस कोशिका चक्र पर अत्यधिक निर्भर रहते है। DNA पोलीमरेज़ एक एंजाइम है जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स(deoxyribonucleotides) से डीएनए अणुओं को संश्लेषित करता है। ये एंजाइम DNA प्रतिकृति के लिए अतिआवश्यक है। इस श्रेणी के वायरस होस्ट कोशिका को बलपूर्वक कोशिका विभाजन करने के लिए बाध्य कर देते है जिससे कोशिकाओं का रूपांतरण हो सकता है और अंततः कैंसर की उत्त्पति हो सकती है। इस सूची के वायरस प्रोटीन एनवेलपड और बिना प्रोटीन आवरण के भी हो सकते है। Herpesviridae, Adenoviridae, and Papovaviridae जैसे वायरस इस सूची में आते है।

2. पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विषाणु(+ssDNA virus) यह वायरस मुख्यतः वनस्पतियों को संक्रमित करते ज्यादा देखा गया है। Parvoviridae एकमात्र इस श्रेणी का वायरस है जो स्तनधारी कोशिकाओं को संक्रमित करने पाया गया है। Parvovirus B19 नामक एकमात्र वायरस ही इस परिवार में मानव रोगज़नक़ रहा है। यह वायरस मुख्यतः कोशिकाओं की एक प्रक्रिया रोलिंग सर्कल प्रतिकृति(Rolling circle replication) को अपनी प्रतिलिपियाँ बनाने का आधार बनाती है। इस वायरस से संक्रमित कोशिकाएं अपनी DNA और RNA अणुओं को बहुत तेजी से संश्लेषित करने लगती है।

RNA वायरस: SsRNA वायरस बाल्टीमोर वर्गीकरण के भाग IV या V से संबंधित हैं। उन्हें RNA वायरस को ध्रुवीयता के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अधिकांश RNA वायरस होस्ट कोशिकाओं के कोशिका चक्र पर निर्भर नही रहते।

3. पॉज़िटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विषाणु(+ssRNA virus) पॉजिटिव-सेंस RNA वायरस किसी भी होस्ट कोशिकाओं के राइबोसोम(ribosomes) को तुरंत ही अपने स्पाइक प्रोटीन से सीधे एक्सेस करने लगते है। इस श्रेणी के वायरस को दो भागों में भी बांटा जा सकता है। ये वायरस कोशिका द्रव्य(cytoplasm) को आधार बनाकर अपनी प्रतिलिपियाँ विकसित करती है। इस वायरस का जीनोम मेसेंजर mRNA का कार्य भी करती है जिससे वायरस प्रोटीन बनने की दर में वृद्धि हो जाती है। इस वायरस का जीनोम कुछ अन्य तरीकों का उपयोग भी कर सकता है जिससे RNA के एक ही स्ट्रैंड से प्रोटीन का उत्पादन किया जा सके। यह वायरस अपनी जटिल प्रतिलिपियाँ बनाने में सक्षम है इसलिए यह वायरस जल्द ही नए वर्शन के साथ विकसित होने में सफल हो रहे है। नोवेल कोरोनावायरस(Covid-19) इसी श्रेणी का वायरस है।

4. निगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विषाणु(−ssRNA virus) निगेटिव सेंस RNA वायरस होस्ट कोशिकाओं के राइबोसोम को अपने प्रोटीन से तुरंत आदेश नही दे सकते है। इसके बजाय ये वायरस अपने वायरल पोलीमरेज़ द्वारा पठनीय सूचनाओं के रूप में कोशिकाओं को प्रेषित करते है। नेगेटिव जीनोम वाले ये वायरस का पहला कदम प्रतिलेखन करना होता है और ये वायरस अपनी प्रतिकृति कोशिका द्रव्य के भीतर ही विकसित करती है। ऐसा व्यवहार खासकर अखंडित जीनोम वाले निगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विषाणु करते है जबकि इस वायरस के खंडित होने वाले जीनोम होस्ट कोशिकाओं के नाभिक में भी प्रतिकृति का निर्माण कर सकते है। खंडित और अखंडित जीनोम का सबसे बड़ा अंतर प्रतिकृति बनाने के स्थान का चुनाव है।

5. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विषाणु(dsRNA viruses) यह वायरस अधिकांश जीवित कोशिकाओं में संक्रमित करते देखा गया है। यह वायरस अपने कोर कैप्सिड को साइटोप्लाज्म(cytoplasm) में स्थापित कर देते है। इस श्रेणी के वायरस DNA वायरस की तरह पॉलीमरेज़ का उपयोग अपनी प्रतिलिपि बनाने के लिए नही करते। इस तरह के वायरस में खंडित जीनोम भी देखा गया है इसका यह अर्थ भी लगाया गया है कि इस वायरस का प्रत्येक जीन केवल एक प्रोटीन के लिए कोड करता है हालांकि इस वायरस के विपरीत अन्य वायरस परिवार जो अधिक जटिल अनुवाद प्रदर्शित करते है। इस श्रेणी के वायरसों पर अभी बहुत शोध करने की आवश्यकता है।

6. डबल स्ट्रैंडेड रिवर्स ट्रांस्क्राइबिंग डीएनए विषाणु(dsDNA-RT virus) यह वायरस परिवार का बहुत छोटा समूह है। हेपेटाइटिस बी वायरस भी इसी परिवार का एक सदस्य है। इस वायरस के डबल स्ट्रैंडेड जीनोम में गैप भी उपस्थित रहता है लेकिन शोध में देखा गया है कि यह वायरस संक्रमण के बाद अपने गैप को बंद कर लेता है और यह सहसंयोजक बंद चक्र(cccDNA) के रूप में उभर कर सामने आता है। इस वायरस का DNA एक सांचा के रूप में कार्य करता है और वायरल जीनोम का उत्पादन करता है।

7. सिंगल स्ट्रैंडेड रिवर्स ट्रांस्क्राइबिंग आरएनए विषाणु(ssRNA-RT virus) इस वायरस परिवार में ही रेट्रोवायरस(Retroviruses) शामिल है। रेट्रोवायरस वास्तव में एक RNA वायरस ही है जो होस्ट कोशिकाओं पर हमला कर अपने जीनोम को होस्ट कोशिकाओं के DNA में सम्मिलित कर देता है। इस प्रकार यह वायरस पूरे कोशिका के जीनोम को बदल देने की क्षमता रखता है। रिवर्स ट्रांस्क्राइबिंग(reverse transcriptase) का मतलब है कि पॉजिटिव सेंस RNA को DNA में बदल जाना।

वायरस एक अनुवांशिक संरचना है। सभी जीवों का एक सामान्य गुण होता है अपनी प्रतिकृति तैयार करना चूंकि वायरस स्वयं ऊर्जा का निर्माण नही करते इसलिए अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए जीवित कोशिकाओं को आधार बना लेते है हालांकि विज्ञान वायरस को जीव नही मानता। वास्तव में वायरस किसी जीव को हानि पहुँचाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भी नही है। यदि किसी जीव की प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित और मजबूत है तो वायरस उनकी लड़ाई तो चलती ही रहेगी। यह सारा खेल हमारे अनुवांशिक सेंसिंग(DNA Sensing) का ही तो है।

नोवेल कोरोनावायरस: संभावित वैक्सीन और दवाएं

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शन डीजीज(National Institute of Allergy and Infectious Diseases) के अनुसार मनुष्यों पर नोवेल कोरोनावायरस(Covid-19) के वैक्सीन का पहला परीक्षण सोमवार से शुरू किया गया है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या यह टीका मनुष्यों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। यदि हाँ तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अब अगले चरण के अध्ययन से यह पता चेलेगा कि यह वैक्सीन कितनी अच्छी तरह से काम करता है।

शोध संस्थान के निदेशक डॉ एंथोनी फौसी(Dr. Anthony Fauci) ने अपने बयान में कहा है “हमनें इस परीक्षण को रिकॉर्ड गति से पूरा किया है। इस संभावित वैक्सीन का इतना तेजी से विकास अभूतपूर्व है और यह संभव हुआ क्योंकि शोधकर्ता नावेल कोरोनवीरस के संबंधित वायरस परिवार के बारे में जानते थे। पिछले दशक में कोरोनावायरस का संक्रमण SARS और MERS जैसी बीमारियों के रूप में देखा जा चुका है। इतनी तेजी से वैक्सीन निर्माण के बावजूद भले ही टीका वायरस के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी साबित हो लेकिन यह कम से कम एक साल तक सामान्य लोगो के लिए उपलब्ध नहीं होगा।”

बायोटेक कंपनी मोडर्ना(Moderna Inc) द्वारा विकसित किया गया इस वैक्सीन का परीक्षण सिएटल स्थित कैसर परमानेंट वाशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट(Kaiser Permanente Washington Health Research Institute) में किया जा रहा है। वाशिंगटन राज्य के शहर सिएटल(Seattle) को परीक्षण के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वाशिंगटन राज्य नोवेल कोरोनावायरस से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है जिसमें 18 मार्च तक लगभग 670 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके है। मोडर्ना कंपनी वैक्सीन बनाने के लिए जेनेटिक सामग्री मैसेंजर RNA(mRNA) का उपयोग करती है। यह कंपनी नोवेल कोरोनावायरस वैक्सीन का परीक्षण 9 चरणों में पूरा करने वाली है जिसमें कोरोनावायरस के अन्य वायरस परिवार भी शामिल होंगे जो अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनते है।

बायोटेक कंपनी मोडर्ना(Moderna Inc) द्वारा विकसित किया गया इस वैक्सीन का परीक्षण सिएटल स्थित कैसर परमानेंट वाशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट(Kaiser Permanente Washington Health Research Institute) में किया जा रहा है। वाशिंगटन राज्य के शहर सिएटल(Seattle) को परीक्षण के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वाशिंगटन राज्य नोवेल कोरोनावायरस से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है जिसमें 18 मार्च तक लगभग 670 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके है। मोडर्ना कंपनी वैक्सीन बनाने के लिए जेनेटिक सामग्री मैसेंजर RNA(mRNA) का उपयोग करती है। यह कंपनी नोवेल कोरोनावायरस वैक्सीन का परीक्षण 9 चरणों में पूरा करने वाली है जिसमें कोरोनावायरस के अन्य वायरस परिवार भी शामिल होंगे जो अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनते है।

वैक्सीन रिसर्च सेंटर(Vaccine Research Center) के उप निदेशक डॉ बार्नी ग्राहम(Dr. Barney Graham) का कहना है “विश्व के कई संक्रामक रोग संस्थान मोडर्ना के साथ काम कर रहा है क्योंकि mRNA आधारित वैक्सीन का निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके। VRC की शोधकर्ता टीम नोवेल कोरोनावायरस महामारी से संबंधित तैयारियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। हमारा लक्ष्य उन सभी वायरस परिवारों के लिए भी तैयार रहना है जो भविष्य में मनुष्यों को संक्रमित कर सकते है।”

शोधकर्ताओं का मानना है कि नोवेल कोरोनावायरस संक्रमण एक महामारी की तरह उभर कर सामने आया है लेकिन अच्छी बात यह रही कि शोधकर्ता कोरोनावायरस के बारे में काफी जानकारियां हासिल करने में सफल रहे थे। यदि किसी अन्य प्रकार के वायरस के प्रकोप का होता तो मामला और भी गंभीर होता साथ ही संभावित टीका बनाने में अधिक समय लग सकता था। अन्य कंपनियां भी अलग-अलग तकनीकी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए कोरोनोवायरस के टीके विकसित करने का प्रयास कर रही है।

यह परीक्षण 18 से 55 वर्ष की आयु के स्वस्थ वयस्कों पर किया जा रहा है। ये सभी उम्मीदवार 28 दिनों तक बिल्कुल अलग-अलग रहेंगे। 15 उम्मीदवारों को इस वैक्सीन की तीन खुराक रोजाना दी जाएगी जबकि कुछ प्रतिभागियों को दो टीके दिए जायेंगे और फिर 28 दिनों का अंतराल रखा जायेगा। मोडर्ना ने इस प्रयोगिक वैक्सीन का नाम mRNA-1273 रखा है। इसके बाद अध्ययन किया जाएगा कि क्या टीका सुरक्षित है और क्या यह प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करता है और वायरस को अपनी प्रतिकृति बनाने से रोक सकता है या नही। शुरुआती चरण के परीक्षण में सोमवार को चार उम्मीदवारों में टीका लगाया गया और चार को मंगलवार को वैक्सीन लगाया गया। प्रतिभागियों की निगरानी और शोध अध्ययन के लिए वैक्सीनेशन में कुछ अंतराल भी दिया जाना वाला है।

मोडर्ना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बैंसेल(Stéphane Bancel) ने एक साक्षात्कार में कहा है कि इंजेक्शन दिए जाने के कुछ सप्ताह बाद सुरक्षा डेटा उपलब्ध होगा। पहले चरण के परीक्षण सफल होने के बाद दूसरे चरण के लिए अनुमति ली जायेगी। दूसरे चरण में सुरक्षा सत्यापन और प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जायेगा।

मोडर्ना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बैंसेल(Stéphane Bancel) ने एक साक्षात्कार में कहा है कि इंजेक्शन दिए जाने के कुछ सप्ताह बाद सुरक्षा डेटा उपलब्ध होगा। पहले चरण के परीक्षण सफल होने के बाद दूसरे चरण के लिए अनुमति ली जायेगी। दूसरे चरण में सुरक्षा सत्यापन और प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जायेगा।

वैक्सीन निर्माण की चर्चा होने के कारण मोडर्ना कंपनी के शेयर मूल्यों में 24% की तेजी देखी गई है और इस कंपनी का शेयर $5.19 से बढ़कर $26.49 हो गया है। इस कंपनी ने वैक्सीन निर्माण काम जनवरी में शुरू किया था जब चीनी वैज्ञानिकों ने नए कोरोनावायरस के आनुवंशिक अनुक्रम और वायरस सैंपल को सबके साथ साझा किया था। मोडर्ना और NIAID के शोधकर्ताओं ने ही आनुवंशिक अनुक्रम के उस हिस्से की पहचान की थी। यह वायरस की सतह पर मौजूद वो स्पाइक प्रोटीन है जो मानव कोशिकाओं से जुड़ते है जिससे वायरस को कोशिकाओं पर आक्रमण करने में मदद मिलती है।

मोडर्ना के अलावा दो और बायोटेक कंपनी BioNTech और CureVac भी नोवेल कोरोनावायरस वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रही है। BioNTech एक फार्मास्यूटिकल कंपनी Pfizer के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है यह कंपनी भी mRNA आधारित वैक्सीन पर कार्य कर रही है इस जर्मन कंपनी को उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक मनुष्यों में अपने संभावित कोरोनावायरस वैक्सीन का परीक्षण शुरू कर देगा। जबकि CureVac का लक्ष्य जून तक व्यक्तियों में संभावित कोरोनावायरस वैक्सीन का परीक्षण शुरू करना है। यह कंपनी बड़े पैमाने पर संभावित कोरोनावायरस वैक्सीन बनाने का लक्ष्य पर कार्य कर रही है।

चीन के वुहान से फैला COVID-19 का संक्रमण अब पूरी दुनियाँ में एक महामारी का रूप ले चुका हैं। लाखों मरीज़ अब विभिन्न देशों के अस्पतालों और स्वास्थ्य क्लीनिकों में इस वायरस के संक्रमण से पीड़ित हैं इसलिए डॉक्टर उन दवाओं की भी तलाश कर रहे हैं जो पहले से ही अन्य बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाये जाते रहें हैं। नोवेल कोरोनावायरस का संक्रमण मलेरिया, एचआईवी और गठिया जैसे अन्य रोगों से कोई तो समानता नही रखता है लेकिन फिर भी कुछ बीमारियों के लिए विकसित दवाएँ नोवेल कोरोनोवायरस संक्रमण के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। यह देखने के लिए कि वे COVID-19 के खिलाफ प्रभावी हैं कुछ दवाओं का परीक्षण किया गया है जबकि कुछ दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है।

● क्लोरोक्विन(Chloroquine) इस दवा का उपयोग लगभग एक सदी से मलेरिया के रोगियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। यह क्विनाइन(quinine) का एक सिंथेटिक संस्करण है जो कि एक प्राकृतिक यौगिक है जिसे लोग सन 1600 के शुरुआत से ही सिनकोना पेड़ों की छाल से निकाल कर उपयोग करते आ रहे हैं।

नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी फ़ीनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन(Northwestern University Feinberg School of Medicine) के माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ला सैटचेल(Karla Satchell) का कहना है “क्लोरोक्वीन मुख्य रूप से धीमा करने का काम करता है तो क्या यह कोशिका में मौजूद वायरस पर प्रभावकारी होगा? क्या यह वायरस के प्रतिकृति की दर को धीमा कर सकता है?” मलेरिया में यह दवा, मुख्य रूप से रक्त परजीवी प्लास्मोडियम(Plasmodium) के पाचन तंत्र को नष्ट करने में मदद करता है। प्लास्मोडियम एक परजीवी है जो संक्रमित मच्छरों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है।

COVID-19 एक नोवेल कोरोनावायरस है न कि कोई परजीवी फिर भी शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि क्लोरोक्वीन वायरस फैलने की गति को धीमा करके नई संभावित संक्रमित रोगियों की मदद कर सकता है। यह रिक्तिकाएं(vacuoles) का उपयोग कर मूल रूप से वायरस पर नियंत्रण करने का काम कर सकती हैं। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। रिक्तिकाएं जीव और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव(Cytoplasm) में पायी जाने वाली एक संरचना है जो तरल पदार्थों से भरी होती हैं तथा टोनोप्लास्ट(Tonoplast) नामक झिल्ली जैसी आवरण से घिरी होती है।

नोवेल कोरोनोवायरस के खिलाफ क्लोरोक्वीन की प्रभावकारिता का परीक्षण चीन में पहले से ही चल रहे हैं। अभी तक के परिणाम से लगता है कि यह वायरस प्रतिकृति की दर घटाने में सहायक है। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि यह ड्रग मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के व्यवहार को संशोधित करने की क्षमता रखता है जिससे वायरस संक्रमण के संभावित घातक परिणाम अंग विफलता के परिणाम को कम करने की अनुमति मिलती है।

क्लोरोक्वीन के कई अंतर्निहित फायदे भी हैं। यह सस्ता है और यह मनुष्यों के लिए एक सुरक्षित ड्रग है हालांकि इसकी अधिक मात्रा विषाक्तता का कारण बन सकती है। प्रीक्लिनिकल रिसर्च में इस ड्रग को वायरल संक्रमण जैसे SARS, MERS और HIV के खिलाफ भी इसे प्रभावी दिखाया गया है।

● हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन(Hydroxychloroquine) जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं यह दवा भी क्लोरोक्वीन से समानता रखता है। यह मलेरिया ड्रग के मुकाबले कम विषाक्त मेटाबोलाइट(less toxic metabolite) ड्रग है जो मुख्यतः ल्यूपस(Lupus) और रुमेटी गठिया(rheumatoid arthritis) जैसे कुछ ऑटोइम्यून रोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह दवा प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिकाओं के बीच संचार को बाधित कर क्लोरोक्वीन की तरह यह साइटोकिन प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है।

डॉक्टर COVID-19 रोगियों में इस सिद्धांत पर परीक्षण कर रहे हैं कि अगर क्लोरोक्वीन प्रभावशाली है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी मददगार हो सकता है। COVID-19 के रोगियों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का परीक्षण करने के लिए चीन में सात नैदानिक परीक्षण शुरू हो गए हैं और मिनेसोटा विश्वविद्यालय ने भी इस सप्ताह अपना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन परीक्षण शुरू किया है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के डॉ जैकब टोलर(Dr. Jakub Tolar) के अनुसार “90 दिनों के बाद ही हमारे पास कुछ संकेत होंगे कि यह दवा प्रभावी है या नहीं और अगर है तो यह कितना प्रभावी है।”

वैसे चीन के प्रारंभिक परिणाम आशाजनक हैं और यह दिखाते हैं कि इसने प्रयोगशाला में SARS-COV-2 संक्रमण को रोकने में सहायक है। क्लोरोक्वीन की तरह हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन पहले से ही मनुष्यों में उपयोग के लिए सुरक्षित दवा के रूप में स्थापित हो चुका है। यह ड्रग 1950 के दशक से ही बाजार में उपलब्ध है। फ्रांस में भी वैज्ञानिकों ने छह रोगियों पर एंटीबायोटिक एज़िथ्रोमाइसिन(Azithromycin) के साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का प्रयोग कर परीक्षण कर रही है।

● कालेट्रा(Kaletra) दो एंटीवायरल ड्रग्स लोपिनावीर(lopinavir) और रिटोनावीर(ritonavir) के इस संयोजन का उपयोग एचआईवी उपचार के लिए किया जाता है। यह व्यापक रूप से सभी देशों में उपलब्ध है और दुनिया भर में कई वैज्ञानिक कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए इसपर नैदानिक परीक्षण पर कार्य कर रहे हैं।

यह दोनों ड्रग प्रोटीन या पेप्टाइड(प्रोटीन का समूह) के निरोधक के रूप में जाने जाते है। लोपिनावीर वायरल एंजाइमों में मौजूद महत्वपूर्ण प्रोटीन को काटने का कार्य करता है जो एचआईवी विषाणु के प्रजनन की कुंजी हैं जबकि रिटोनावीर कोशिकाओं में लोपिनावीर की सांद्रता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

हालांकि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन(New England Journal of Medicine) में इस सप्ताह प्रकाशित एक अध्ययन ने पता चलता है कि गंभीर COVID-19 वाले रोगियों के लिए इस दवा से कोई लाभ नहीं होता हैं।

● रेमेडिसविर(Remdesivir) इस दवा को इबोला वायरस से लड़ने के लिए गिलियड साइंसेज(Gilead Sciences) द्वारा विकसित किया गया था लेकिन प्रभावी साबित नहीं हो पाया। रेमेडिसविर MERS, SARS और वायरस पशु संक्रमण में कुछ लाभकारी प्रभाव का प्रदर्शन किया है।

वास्तव में रेमेडिसविर कैसे काम करता है, यह स्पष्ट नहीं है हालांकि एक नए अध्ययन से पता चलता है कि यह कोरोनवायरस के प्रजनन चक्र के दौरान आरएनए प्रतिकृति को अवरुद्ध करता प्रतीत होता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक केस स्टडी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मरीज की हालत ज्यादा खराब होने के बाद यह दवा रोगी को दिया गया और अगले दिन उसके स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। लेकिन क्या यह दवा वास्तव में स्वास्थ्य सुधार के लिए जिम्मेदार थी यह अभी भी अज्ञात है।

NIAID के निदेशक डॉ एंथनी एस फौसी(Dr. Anthony S. Fauci) ने एक बयान में कहा “COVID-19 के कुछ मरीजों को रेमेडिसविर दिया गया है लेकिन हमारे पास यह बताने के लिए कोई ठोस आंकड़े नहीं हैं कि इससे क्लिनिकल परिणामों में बेहतर प्रदर्शन किया है।”

● लोसार्टन(Losartan) यह उच्च रक्तचाप में प्रयोग होने वाली एक दवा है। यह रक्त वाहिकाओं पर रिसेप्टर्स को बांधकर एंजियोटेंसिन(angiotensin) नामक एक हार्मोन को रोककर रक्तचाप को कम करती है जिससे मरीज़ो को आराम मिलता है।

वैज्ञानिकों ने परिकल्पना की है कि लोसार्टन COVID-19 के रोगियों की मदद कर सकता है क्योंकि एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर अवरोधक के रूप में उस साइट को बाधित करता है जिसके माध्यम से वायरस कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं।

मिनेसोटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा इस दवा का परीक्षण किया जा रहा है लेकिन NIH के अनुसार अभी तक इस ड्रग के प्रभावकारिता का कोई आंकड़ा उपलब्ध नही हैं।

● इंटरफेरॉन-बीटा(Interferon-beta) इंटरफेरॉन बीटा का उपयोग मल्टीप्ल स्केलेरोसिस(MS) के इलाज के लिए किया गया है। मल्टीपल स्केलेरोसिस एक बीमारी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, और ऑप्टिक नसों को प्रभावित करती है। यह दवा प्रतिजन को कम करने, आक्रामक T कोशिकाओं को बढ़ाने, प्रिनफ्लेमेटरी साइटोकिन्स को कम करने और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लिम्फोसाइट को अवरूद्ध करने में सहायक है।

वैज्ञानिकों मानते है कि गंभीर COVID-19 के रोगियों पर इंटरफेरॉन-बीटा का उपयोग जोखिम भरा हो सकता है। अगर इस ड्रग का उपयोग रोग के अंतिम चरण में किया गया तो यह रोगियों की मदद करने के बजाय आसानी से उनके उतकों को नुकसान पहुँचा सकता है। साथ ही इस दवा के साइड इफ़ेक्ट पहले भी देखे गये है जिनमें फ़्लू जैसे लक्षण, इंजेक्शन साइट पर रिऐक्शन, यकृत क्षति, रक्त की कमी, अवसाद और आनुवंशिक क्षति भी शामिल है।

जापान के टोयामा केमिकल(Japan’s Toyama Chemical) द्वारा निर्मित इन्फ्लूएंजा दवा फेविपिरवीर(favipiravir) सहित कई अन्य दवाओं का परीक्षण भी नोवेल कोरोनावायरस संक्रमण के लिए किया जा रहा हैं। वैज्ञानिक मानते है प्रकोप के दौरान कठोर नैदानिक अनुसंधान करना हमेशा ही चुनौती भरा होता है लेकिन उपचार के लिए यही प्रभावी कदम है। बाजार में पहले से मौजूद दवाएं यदि प्रभावी साबित होती हैं तो यह नोवेल वायरस से लड़ने के लिए सबसे बेहतर हथियार होंगें।

2002 में SARS और 2012 में MERS का प्रकोप बड़ी तेजी से फैला था लेकिन उतनी ही तेजी से यह वायरस चला भी गया था। इसलिए वैज्ञानिकों को इस इस वायरस पर प्रभावी दवाएं और टीके विकसित करने का समय ही नही मिला था। अब वैज्ञानिक मानते है मौजूदा महामारी समाप्त होने के बाद भी इस शोध को जारी रखना भविष्य के प्रकोप को रोकने में मददगार सिद्ध होगा। आखिरकार SARS और MERS संक्रमण के बाद छूट गए अनुसंधान पर विचार करें तो अगर प्रभावी दवाएं मौजूद होती तो आज हमारे पास COVID-19 का बेहतर इलाज हो सकता था। इसी तरह SARS-CoV-2 पर किया जा रहा कार्य भविष्य के वायरस प्रकोपों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है भले ही रोगजनकों के कारण थोड़े अलग ही क्यों न हो। पूरी मानव जाति के लिए सबक यह है कि यदि संकट दूर हो जाए तो भी अनुसंधान जारी रखना चाहिए।

नोवेल कोरोनावायरस से जुड़े कॉन्सपिरेसी-सिद्धान्त

नावेल कोरोनावायरस(COVID-19) के संक्रमण का प्रसार जितनी तेजी से हुआ उतनी ही तेजी से कुछ कॉन्सपिरेसी-सिद्धान्तों ने जन्म लिया। कोविड-19 नामक वर्त्तमान महामारी का विषाणु सार्स-सीओवी-2(SARS-CoV 2) के नाम से जाना जाता है। पिछले साल चीन के वूहान शहर से इसका प्रसार आरम्भ हुआ और अब तक सत्तर से अधिक देशों के लोगों को यह संक्रमित कर चुका है। नेचर-मेडिसिन(Neture Medicine) नामक सुख्यात जर्नल में प्रकाशित जानकारी के अनुसार यह विषाणु पूरी तरह से से प्राकृतिक है और इसे किसी लैब में किसी सरकार या उद्योगपति ने नहीं बनाया है।

क्रिस्टियन एंडरसन(Kristian G. Andersen) नामक वैज्ञानिक कोरोना-विषाणु के जीनोम अर्थात आनुवांशिक सामग्री पर चर्चा करते हैं। वर्तमान कोरोना-विषाणु का जीनोम-सीक्वेंस-डेटा प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में आया है और कृत्रिम तरीक़ों से नहीं बनाया गया है। ध्यान रहे कि कोरोना-विषाणुओं का एक बड़ा परिवार है, जिसमें अनेक विषाणु आते हैं। चीन में ही सन् 2003(सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिण्ड्रोम) में सार्स और सऊदी अरब में सन् 2012 में फैला मर्स (मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिण्ड्रोम) भी इसी परिवार के विषाणुओं से होने वाले रोग थे। वर्तमान कोरोना-महामारी के आरम्भ में ही चीनी वैज्ञानिकों ने इस विषाणु के जेनेटिक-डेटा को सीक्वेंस करने में क़ामयाबी पा ली थी। तब-से एंडरसन और उनके साथी वैज्ञानिक इस कोरोना-विषाणु के उद्भव के विषय में लगातार शोध में लगे हुए हैं और उनके नतीजे यही हैं कि यह विषाणु पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से मनुष्यों में आया है।

मानव-कोशिकाओं में प्रवेश से पहले यह कोरोना-विषाणु उनकी सतह पर ख़ास प्रोटीनों द्वारा चिपकता है ,जिन्हें स्पाइक प्रोटीन कहा गया है। इन प्रोटीनों का जो हिस्सा मानव-कोशिकाओं से सम्पर्क बनाता है , उसे रिसेप्टर-बाइंडिंग-डोमेन (RBD) का नाम दिया गया है। यह चिपकाव इतना सटीक है कि इसे प्रयोगशालाओं में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया ही नहीं जा सकता ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार यह तो प्रकृति में विकास के साथ ही पैदा हो सकता है।

यदि कोई वैज्ञानिक लैब में वायरस को बनाता है, तो वह किसी ऐसे वायरस की बैकबोन(आण्विक संरचना) का इस्तेमाल करता है , जो पहले से मनुष्य में रोग पैदा करता रहा हो। किन्तु वर्तमान कोरोना-विषाणु की बैकबोन अन्य कोरोना-विषाणुओं से एकदम भिन्न है और चमगादड़ों और पैंगोलिनों में पायी जानेवाली बीटाकोरोनावायरस विषाणुओं से मेल खाती है। आरबीडी और बैकबोन की संरचना को देखकर यह मानना असम्भव है कि इस विषाणु का निर्माण किसी लैब में किया गया है।

नोवेल कोरोनावायरस: आपकी सहभागिता

आप ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन है? यदि हाँ तो शोधकर्ताओं ने खास आपके लिए एक नयी गेम बनाई है। अब वैज्ञानिक फोल्डिट(Foldit) नामक एक फ्री ऑनलाइन गेम खेलने के लिए सबको आमंत्रित कर रहे है। ये गेम प्रोटीन फोल्डिंग पर आधारित है। प्रोटीन का मोनोमर यूनिट यानि ढाँचा एमिनो एसिड(Amino acid ) से बनता है, जब एक एमिनो एसिड दूसरे से जुड़ता है, इसी तरह कई सारे एमिनो एसिड जुड़ के एक लम्बा चेंन जैसा आकार बनाते हैं जो मिलकर प्रोटीन या पेपटाइड(Peptide) का निर्माण करते हैं। प्रोटीन बनने के बाद वह तब तक क्रियाशील(functional) नहीं होता जबतक उसमें फोल्डिंग ना हो, फोल्डिंग यानि मुड़ाव या मुड़ना। जब प्रोटीन या पेपटाइड फोल्डिंग होते हैं तब प्रोटीन में तरह तरह के डोमेन यानि एक्टिव साइट बनते हैं जिससे कोई भी माॅलिकुल जुड़ कर फंक्शन कर सकता है।

हालांकि फोल्ड इट वर्ष 2008 में रिलीज किया गया था पर अब इसमें एक नया फीचर दिया है जो कोरोना वायरस से संबंधित है। आप जानते हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोनावायरस का ड्रग्स या वैक्सीन निर्माण के लिए प्रयासरत है। कोरोनावायरस इंसानी कोशिकाओं से अपने स्पाइक प्रोटीन से जुड़ता है, वैज्ञानिक समूह ऐसे ड्रग्स निर्माण में लगे है जो स्पाइक प्रोटीन को ब्लाॅक कर दे जिससे कोरोना वायरस इंसानी कोशिकाओं से ना जुड़ पाए। इस गेम में कोरोनावाइरस के स्पाइक प्रोटीन को पहचान करने के लिए एक प्रोटीन स्ट्रक्चर दिया गया है, गेम खेलने वालों को बस पजल साॅल्व करने की तरह उसे अलग-अलग विन्यास में फोल्ड करना है। इसके अलावे इस गेम में खिलाड़ी अलग-अलग तरह के प्रोटीन का निर्माण भी कर सकते हैं। जो प्रोटीन का सबसे सटीक डिजाइन होगा उसका माॅडल बनाकर यूनिवर्सिटी ऑफ़ वाशिंग्टन के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोटीन डिजाइन(University of Washington Institute for Protein Design) में टेस्ट किया जाएगा। अगर आपका प्रोटीन माॅडल सफल हुआ तो कोरोनावायरस एंटी वायरल प्रोटीन ड्रग्स के निर्माण में एक बहुत बड़ी सफलता होगी।

इस ऑनलाइन गेम से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि खिलाड़ियों की कृतियों में वह अंतर्दृष्टि आएगी जो उन्हें नावेल कोरोनावायरस के लिए एक प्रभावी एंटीवायरल थेरेपी बनाने की अनुमति देगा। इस गेम के माध्यम से शोधकर्ता नागरिकों से वायरस को निष्क्रिय करने के अन्य बेहतर तरीकों की मांग रहे है। निशुल्क ऑनलाइन गेम फोल्डिट को वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर प्रोटीन डिज़ाइन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर प्रोटीन डिज़ाइन के वैज्ञानिक ब्रायन कोइप्निक(Brian Koepnick) का कहना है “फोल्डिट एक मुफ्त ऑनलाइन गेम है जिसे दुनिया में कोई भी अपने मैक, लिनक्स या विंडोज़ पीसी पर डाउनलोड करके चला सकता है। फोल्डिट में मुख्य रूप से हमारी विज्ञान पहेलियाँ है, यह पहेलियाँ सीधे अनुसंधान से संबंधित है जिसका अध्ययन यहां डिज़ाइन संस्थान में प्रयोगशाला में या हमारे अन्य प्रयोगशालाओं में शोधकर्ता कर रहे है।” प्रेस से साक्षात्कार में ब्रायन कोइप्निक ने कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर अपनी राय भी जाहिर की है।

Q. इस खेल में कोई खिलाड़ी किस तरह के सार्थक योगदान दे सकता है?

Brian Koepnick: खिलाड़ियों की प्रतिभा के उपयोग से वैज्ञानिक प्रोटीन को डिज़ाइन कर सकते है, एक नया प्रोटीन अणु बना सकते है एक नया प्रोटीन जो पहले कभी नही देखा गया है। बहुत सारे लोगों की उच्चतम अंतर्दृष्टि कोरोनोवायरस के एंटीवायरल डिज़ाइन में मदद कर सकते है। इस कोरोनावायरस पहेली के लिए, हम एक नया प्रोटीन डिज़ाइन करना चाहते है जो कोरोनोवायरस-जैसे स्पाइक प्रोटीन से बंध सकता है और कोरोनवायरस को मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोक सकता है।

Q. कोरोनावायरस के लिए नैदानिक परीक्षण बड़े पैमाने पर किये जा रहे है और वैज्ञानिकों के पास पहले से ही कुछ दवाएं मौजूद ही है। वैसे इस प्रकोप के लिए फोल्डिट की क्या आवश्यकता है?

Brian Koepnick: यह निश्चित रूप से दीर्घकालिक उपचार से संबंधित है। फोल्डिट पजल(Puzzle) ड्रग डिस्कवरी के क्षेत्र में हमारा पहला कदम है जिसमें सभी की सहभागिता शामिल है। इस गेम के इन पहेलियों में फोल्डिट खिलाड़ियों द्वारा खोजे गए कुछ भी जानवरों और मनुष्यों में कठोर परीक्षण से गुजरना ही है। कोरोनोवायरस चिकित्सीय के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग हमें करना चाहिए।

Q. अगर कुछ और पहले बाजार में कोई वैक्सीन या अन्य उपचार आता है तो आप रिसर्च प्रोटीन के लिए फोल्डिट का उपयोग करना बंद कर देंगे या SARS-COV2 से यह गेम जुड़ा रहा सकता है?

Brian Koepnick: हम इस तरह की परियोजना को आगे बढ़ाने से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते है। विशेष रूप से हम अगले महामारी के लिए तैयार रहना चाहेंगे।

प्रोटीन डिजाइन का यह क्षेत्र अभी भी बहुत नया क्षेत्र है विशेष रूप से सामान्य नागरिक विज्ञान के इस क्षेत्र से जुड़ा नही है। इस तरह के कार्य सामान्य लोगो को विज्ञान अनुसंधान से जोड़ता है और यह कोरोनोवायरस और इसके पीछे के जीव विज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए सामान्य लोगो को प्रेरित करेगा। कोरोनावायरस या अन्य किसी भी वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ वैज्ञानिकों को नही बल्कि सबको प्रयास करना चाहिए क्या पता आपकी अंतर्दृष्टि विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो।

नोवेल कोरोनावायरस: एक महामारी और भारत

नोवेल कोरोनावायरस से जुड़े कुछ अफ़वाह

नोवेल कोरोनावायरस: रोकथाम और बचाव

**इस लेख में उल्लेखित सभी एंटीवायरल ड्रग के नाम सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य हेतु दिए गये है। अनुवादक लेखक या विज्ञान विश्व टीम उल्लेखित किसी भी ड्रग के सेवन की सलाह नही देता है। आप बिना चिकित्सकीय परामर्श के किसी भी दवा का सेवन न करें।

स्रोत: Ji, Wei; Wang, Wei; Zhao, Xiaofang; Zai, Junjie; Li, Xingguang (22 January 2020). “Homologous recombination within the spike glycoprotein of the newly identified coronavirus may boost cross‐species transmission from snake to human”. Journal of Medical Virology. doi:10.1002/jmv.25682. PMID 31967321.

“Discovery of a novel coronavirus associated with the recent pneumonia outbreak in humans and its potential bat origin”. bioRxiv. bioRxiv. 23 January 2020. Retrieved 24 January 2020.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.22.914952v2

doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.22.914952

Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag.

Prashant Pradhan, Ashutosh Kumar Pandey, Akhilesh Mishra, Parul Gupta, Praveen Kumar Tripathi, Manoj Balakrishna Menon, James Gomes, Perumal Vivekanandan, Bishwajit Kundu

doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.30.927871

EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. Wrapp D, Wang N, Corbett KS, Goldsmith JA, Hsieh CL, Abiona O, Graham BS, McLellan JS. Science. 2020 Feb 19.

©AAAS DOI: 10.1126/science.abb2507

A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Wu F, Zhao S, Yu B, Chen YM, Wang W, Song ZG, Hu Y, Tao ZW, Tian JH, Pei YY, Yuan ML, Zhang YL, Dai FH, Liu Y, Wang QM, Zheng JJ, Xu L, Holmes EC, Zhang YZ. Nature. 2020 Feb 3.

©Nature DOI: 10.1038/s41586-020-2008-3

NIH clinical trial of remdesivir to treat COVID-19 begins. NIH News Release. Feb 25, 2020. CDS and John Nicholls, Leo Poon and Malik Peiris/The University of Hong Kong.

https://www.biorxiv.org/…/10.1…/2020.03.26.010322v1.full.pdf

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.26.010165v1

Meng Yuan, Nicholas C. Xueyong Zhu. Science 03 Apr 2020: eabb7269.DOI:10.1126/science.abb7269

https://science.sciencemag.org/…/early/2020/04/02/science.a…

Published in Volume 4, Issue 4 on February 21, 2019. JCI Insight. 2019;4(4):e123158. https://doi.org/10.1172/jci.insight.123158.

http://www.virology.ws/…/simplifying-virus-classification-…/

http://www.virology.net/Big_Virology/BVFamilyGroup.html

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Baltimore_classification

Inra, station de pathologie végétale, domaine Saint-Maurice, BP 94, 84143 Montfavet, France.

PMID: 11570281

DOI: 10.1016/s0764-4469(01)01368-3

Arun K. Dhar, Dilip K. Lakshman Advances in Virus Research,2014

https://www.sciencedirect.com/bo…/advances-in-virus-research

retroviruses, pararetroviruses, retrotransposons, and retrotranscripts”. Mol. Biol. Evol. 2 (6): 455–68.doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a04036

Mutation rates among RNA viruses PNAS doi:10.1073/pnas.96.24.13910.

G. Andersen et al, The proximal origin of SARS-CoV-2, Nature Medicine (2020). DOI: 10.1038/s41591-020-0820-9

Official Website: https://fold.it/

Developed by: UW Center for Game Science, UW Institute for Protein Design, Northeastern University, Vanderbilt University Meiler Lab, UC Davis. Supported by: DARPA, NSF, NIH, HHMI, Amazon, Microsoft, Adobe, RosettaCommons.

हिंदी में विज्ञान की जानकारी इस वेबसाइट से बढ़िया कहीं नहीं मिलती है

पसंद करेंपसंद करें

वायरस जब किसी जीवित कोशिका में आते है तो सक्रिय हो जाते है

और ऐसे मृत समान होते है

ऐसा क्यों

एक और बात वायरस मृत समान होते है या मृत ही होते है

पसंद करेंपसंद करें

ये मृत और जीवीत दोनों की सीमा पर होते है!

पसंद करेंपसंद करें

mera ek prashna hai ki virus apni prtikrti bnata hai or apni sankhya me bhdotri krta hai or sankramit krta hai prantu iski sankhya bhdne se jivo ki mrtyu kyo ho jati hai

पसंद करेंपसंद करें

वायरस शरीर की कोशिकाओं को सामान्य कार्य नही करने देता, वह उनसे अपनी प्रतिकृति बनवा रहा है।

पसंद करेंपसंद करें

aapka bhot bhot dhanywad pallavi ji is umdha jankari ke lie

bhot bhot aabhar

पसंद करेंपसंद करें

Bhot bhot dhanyawad aapka…

Na janr kab se wait kar raha tha..

Covid – 19 pr.. Aapki website par… Per is par koi lekh nahi mill raha tha…Vigyan vishwa per. Is liye thoda chintit tha…ki kahi…. Lakh likhna band to nahi kar diye.

Dhanyawad

पसंद करेंपसंद करें

बहुत सुंदर, कोरोना जैयी वैश्विक संकट काल में जनजागरूकता हेतु अत्यन्त उपयोगी पोस्ट 🙏🏻 साधुवाद पल्लवी जी 🙏🏻

पसंद करेंLiked by 1 व्यक्ति

पल्लवी, इसे इलेक्ट्रॉनिकी पत्रिका में भी छपने के लिए भेजें. संपादक का ईमेल पता है – 1: electronikielectroniki@gmail.com 2: electroniki@electroniki.com 3:xravijain@gmail.com

पसंद करेंLiked by 1 व्यक्ति

अवश्य सर।

पसंद करेंपसंद करें

पल्लवी लेख के साथ अपना परिचय और फोटो भी भेजना। उम्दा लेख, हार्दिक बधाई।

पसंद करेंपसंद करें

पल्लवी, बहुत ही उम्दा लिखा है. पूरा शोध परक. हिंदी में अब तक इससे बेहतर आलेख मेरी नजर से नहीं गुजरा. धन्यवाद. शुभकामनाएँ.

पसंद करेंLiked by 1 व्यक्ति

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पसंद करेंपसंद करें

Covid – 19 पर उच्च स्तरीय जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

पसंद करेंLiked by 1 व्यक्ति